Notas para una política del arraigo.Simone Weil frente a la cuestión colonial

Cristina Basili

En un momento en el que el genocidio en Gaza nos enfrenta brutalmente con la jerarquización global de la vida –con la facilidad con que ciertas muertes se silencian, se olvidan, se consideran inevitables–, la lectura del pensamiento de Simone Weil (1909-1943) adquiere una urgencia renovada. Cristina Basili, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Bolonia y en la New School for Social Research, recupera en este artículo una dimensión poco explorada de la obra de la filósofa francesa: su crítica radical al colonialismo y su denuncia de los dispositivos que invisibilizan el sufrimiento de los pueblos sometidos. Weil nos invita a mirar desde el punto de vista del oprimido, a desmontar las lógicas que legitiman la negación de la humanidad del otro. Su reflexión, escrita durante el auge del totalitarismo en Europa, interpela directamente a nuestra incapacidad contemporánea de reconocer que hay vidas que, para los poderes dominantes, simplemente no cuentan. Las imágenes que acompañan el artículo han formado parte de la exposición Para contar mi historia. Fotografías del Archivo de The Palestinian Museum 1948-2023, comisariada por el cineasta Pablo Llorca en colaboración con The Palestinian Museum Digital Archive.

En los últimos años ha crecido el interés por la obra de la filósofa francesa Simone Weil, una pensadora que supo diagnosticar la crisis de la contemporaneidad. Su reflexión se caracteriza por una crítica radical de las ideologías y de los partidos tradicionales, un comprometido análisis de los regímenes de opresión y explotación a los que están sometidas las personas trabajadoras y una exploración del problema del «desarraigo» en tanto que resultado de los procesos de centralización del Estado, de acumulación del capital y de depredación del mundo por parte del sistema colonial1. Este último aspecto, quizá uno de los menos conocidos pero más sugerentes de su pensamiento, vuelve a cobrar relevancia en un momento histórico en el que las viejas formas de agresión colonial asumen nuevos rasgos bajo la mirada impotente de los espectadores internacionales.

EN TORNO A LA CUESTIÓN COLONIAL

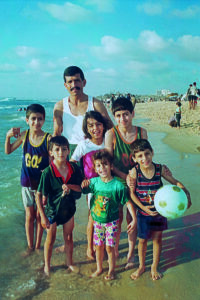

Saleem Dawood Azar junto a niños de la familia Azar en la playa de Gaza, años noventa.

The Saleem Azar Collection. © PMDA

Simone Weil comienza a interesarse por la cuestión colonial a inicios de los años treinta del siglo xx, y seguirá escribiendo sobre este tema hasta el final de su breve vida, en 1943. El material fragmentario que recoge en sus reflexiones consta de una serie de artículos publicados en revistas militantes de la izquierda sindicalista y revolucionaria de la época, así como en apuntes y proyectos de artículos que quedarán inacabados. El estado precario de muchas de sus notas no les resta valor filosófico, ya que estas se configuran como un laboratorio en el que se perfilan algunas de las nociones clave para el desarrollo de su pensamiento. Al analizar el colonialismo, Weil va forjando los conceptos de «fuerza» y «desarraigo», que serán centrales en la redacción paralela de algunas de sus obras más célebres, como La Ilíada o el poema de la fuerza y Echar raíces, libro publicado póstumamente por voluntad de Albert Camus, que terminará consagrándola como una de las grandes intelectuales de su generación2.

No es casualidad que esta filósofa francesa se ocupara de la cuestión colonial, ya que nos encontramos ante una intelectual comprometida que no cesa en transformar los temas más urgentes del presente en el material incandescente de su pensamiento. Weil resulta una pionera, ya que cuando a mediados de los años treinta comienza a levantar una voz crítica en contra de las políticas coloniales ejercidas por el Estado francés, en dicho territorio aún no se había producido ningún debate público consistente ni ningún movimiento orgánico en contra del colonialismo. Aunque el Partido Comunista Francés manifestaba un punto de vista anticolonial y antiimperialista, esta posición tenía poca credibilidad en el público general.

La vehemencia que puede encontrarse en algunos de los escritos de la filósofa que utilizan las herramientas de la paradoja, de la denuncia y del sarcasmo, responde en buena medida a este contexto, en el que a la mencionada ausencia de un debate serio acerca de las políticas coloniales hay que sumarle, también por parte de las izquierdas, y en particular del Frente Popular, la ausencia de un compromiso coherente entre los intereses de la clase trabajadora francesa, las prioridades de los pueblos de las colonias y las aspiraciones de las personas trabajadoras inmigrantes3.

En consecuencia, una de las claves fundamentales para penetrar con éxito en los escritos de Weil pasa por comprender la voluntad de su autora de dar cabida en el debate público al punto de vista de los pueblos colonizados. Este descentramiento de la perspectiva desde el punto de vista hegemónico –el del poder soberano del Estado– hacia el de quien padece la dominación le permite articular una crítica a los marcos epistémicos que regulan las condiciones de visibilidad de esas «vidas precarias», que no se ven reconocidas como tales, ni siquiera por parte de las fuerzas de la izquierda de la época4.

La filósofa desarrolla un enfoque casi fenomenológico, una mirada atenta dirigida a darle visibilidad a las situaciones de ordinaria violencia, a los desgarros cotidianos que sufre la humanidad de los habitantes de las colonias en las que siguen vigentes prácticas de esclavitud y trabajo forzado. Este relieve de la des-humanización –implícita en las diferentes formas de la opresión política, social, laboral y económica– se ve reforzado, en la gran mayoría de sus artículos, mediante el uso de la constelación semántica y afectiva evocada por el dolor, la vergüenza y la angustia. Con esta estrategia comunicativa, Weil se esmera en denunciar el desinterés, la estupidez y la indiferencia tanto de la opinión pública como de quienes detentan el poder. Sin embargo, la filósofa parisina no se limita a expresar un punto de vista ético y moral, basado en la empatía y la compasión hacia las víctimas, sino que lleva a cabo un gesto crítico –y autocrítico– que, a su vez, reclama el despliegue de una actuación política5.

En este sentido, es representativo un artículo de 1937, titulado «Corre la sangre en Túnez», escrito con motivo de una represión especialmente cruenta en una protesta que se saldó con la masacre de varios mineros. El artículo comienza denunciando el desinterés de la opinión pública francesa ante las condiciones de los trabajadores en las colonias:

«Todo el mundo lo sabe: la importancia de los problemas y de los hombres, la gravedad de las injusticias, la intensidad del sufrimiento, disminuyen en razón de la distancia […]. El alejamiento disminuye el peso de los actos de injusticia y opresión en nuestra mente, de la misma manera que influye en la gravedad de los objetos.6«

Esta incapacidad de prestar atención, que varía en función de la lejanía al interés individual, no reafirma solamente un tópico de la filosofía moral7, sino que permite destacar la manera en la que está operando un dispositivo de poder que naturaliza las relaciones de fuerza. Este dispositivo se basa en un principio de superioridad eurocéntrico y racializado, que convierte a los indígenas en menos que humanos, en una suerte de especie inferior, nacida para ser sometida:

«[…] todas esas gentes –amarillos, negros, «moros»– no son de la misma especie que nosotros. No están hechos como nosotros. Ellos están acostumbrados a sufrir y dejarse esclavizar. Todo el mundo lo sabe. Hace tanto que se mueren de hambre y están desprovistos de todo derecho, que se han acostumbrado a ello. La mejor prueba es que no se quejan. Se callan, por tanto están contentos. En el fondo, están hechos por la esclavitud. Tienen un carácter servil. Si no fuera así, se resistirían.8«

La naturalización de este «marco colonial»9 es la razón por la que pueden llegar a pasar desapercibidas tanto las rutinarias prácticas opresivas, como las miserables condiciones de vida de los pueblos de las colonias:

«la tragedia de esas gentes no tiene verdaderamente nada de espectacular […] las lágrimas vertidas en silencio, la desesperación muda, las rebeliones aplastadas bajo la presión de la amenaza, la resignación abrumadora, el agotamiento, la muerte lenta, ¿es que eso cuenta? […] Han muerto sin que su sangre se derrame; no son verdaderos muertos.10«

![Concierto del grupo Al-Bara [Las flores] en YMCA, Jerusalén, 1968-1969. The Emile Ashrawi Collection. © PMDA](https://minerva.circulobellasartes.com/wp-content/uploads/2025/09/Concierto-del-grupo-Al-Bara-Las-flores-en-YMCA-Jerusalen-1968-1969.-The-Emile-Ashrawi-Collection.-©-PMDA-300x215.jpg)

Concierto del grupo Al-Bara [Las flores] en YMCA, Jerusalén, 1968-1969. The Emile Ashrawi Collection. © PMDA

Sin embargo, esta atención momentánea no es suficiente. Es necesario desafiar la producción y reproducción de las narraciones e imágenes que impiden dar visibilidad a determinadas vidas, rescatándolas de su existencia espectral. Se trata, por tanto, de hacerse cargo del hecho de que el poder colonial se ejerce no solamente como poder político y económico, sino también como manipulación de la visión y de los afectos. Weil apunta a la construcción de la figura del Otro, en la que se releva la violencia epistémica que permea toda sociedad y toda retórica colonial14.

De este reconocimiento debe desprenderse una acción política, no basta simplemente con una mera denuncia moral. En este sentido, Weil, eliminando cualquier tipo de actitud paternalista que podría derivarse de una posición de intelectual comprometida, en sus escritos, invita a los pueblos colonizados a asumir protagonismo en su propia liberación. Por ello, rechaza el «maniqueísmo» de la alternativa entre soluciones revolucionarias y reformistas, priorizando una serie de medidas que pudieran aliviar de inmediato las condiciones de esos pueblos, devolviéndoles la palabra sobre su propio destino.

Se encuentran en argumentos de este tipo algunos de los rasgos típicos del pensamiento político weiliano: a la renuncia al papel de intelectual orgánico se junta el disenso con respecto a una concepción teleológica de la acción política. Dicho en otros términos, la filósofa francesa apuesta por intervenciones políticas directas e inmanentes que puedan mejorar la situación en las colonias «aquí y ahora», y no en un futuro incierto. Para ello, Weil se apoya en el cuestionamiento de la lógica que prioriza la toma del poder político con respecto a todos los demás fines. Los problemas políticos no pueden abordarse solo en términos de poder, sino que es necesario priorizar «el punto de vista humano»15; es decir, es necesario no olvidar, en el medio mismo de la lucha, que el único fin legítimo es aquel que conquista o preserva la dignidad de los seres humanos, y su derecho a autodeterminarse en el presente.

Sin embargo, «la humanidad en política no implica solamente invocar unos principios morales, sino darles primacía a todos los impulsos más bajos que puedan estar en sintonía con esos fines morales»16. Desde esta perspectiva, que asume la lección «maquiavélica» únicamente para volver a someterla al mando de la ética, cobra sentido una actuación que busca la coincidencia de intereses entre las colonias y la madre patria, con el fin de asegurarse el máximo beneficio para el elemento más débil de la ecuación. Se trata de una concepción de la política que renuncia a la autonomía de sus fines, subsumiendo la lógica del poder a la lógica de la vida.

LA NECESIDAD DEL ARRAIGO

Georgette Khoury disfrazada de un personaje de Cuento de Navidad, de Dickens, 1963-1964.

The Georgette Khoury Collection. © PMDA

Una vez queda establecido cómo el marco colonial posibilita la dominación de los colonizados, al convertir en «normales» y aceptables prácticas que no lo serían para los ciudadanos de los países colonizadores, es posible revelar los que son los rasgos más originales del análisis weiliano del colonialismo. Su postura desplaza los aspectos económicos para centrarse en las cuestiones ético-políticas y, acorde a este planteamiento, destacar tanto la violencia física y moral ejercida en contra de las poblaciones oprimidas, como la operación de «desarraigo» que sufren las culturas nativas. El primer aspecto queda subrayado en un artículo de 1938, titulado «Los nuevos datos del problema colonial en el imperio francés», donde Weil escribe:

«Los problemas de la colonización se plantean ante todo en términos de fuerza. La colonización comienza casi siempre por el ejercicio de la fuerza en su forma más pura, es decir, por la conquista. Un pueblo, sometido por las armas, sufre de repente el mando de extranjeros de otro color, de otra lengua, de una cultura completamente distinta, y convencidos de su propia superioridad […]. No será difícil encontrar una colonia que pertenezca a un Estado democrático donde la coacción sea en muchos aspectos peor que en el peor Estado totalitario europeo17.»

El fragmento pone de relieve un concepto clave en la obra de Weil: el de «fuerza». Las múltiples connotaciones –políticas, éticas, sociales, ontológicas– de esta noción se pueden resumir en el reconocimiento de una ley universal que, como la ley de la gravedad, lo arrastra todo hacia abajo. Según la formulación weiliana: «siempre se actúa como un bárbaro ante los débiles. O, al menos, para no negar todo poder a la virtud, podría afirmarse que, como no sea al precio de un esfuerzo de generosidad tan raro como resulta serlo el genio, siempre se es bárbaro ante los débiles»18.

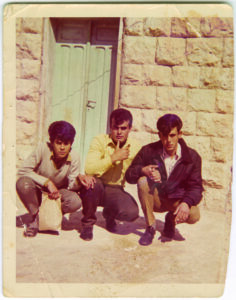

Yusuf, Hasan y Mustafa Asala delante de su casa, 1969. The Hasan Asleh Collection. © PMDA

La filósofa afirma que la conquista es la expresión más pura del uso de la fuerza, estableciendo una comparación entre el dominio de las colonias y los regímenes totalitarios. Esta equiparación permite visibilizar no solamente la doble moral del Estado francés, sino las coberturas ideológicas que operan para invisibilizar la barbarie del dominio colonial. Ahora bien, la conquista –este ejercicio puro de la fuerza– conlleva siempre el desarraigo de las poblaciones y, en este sentido, constituye un mal absoluto que no puede tener ninguna justificación, ni ningún tipo de legitimación: la condena de Weil es sin atenuantes.

En un relevante texto de 1943, titulado «Sobre la cuestión colonial en sus relaciones con el destino del pueblo francés», profundizará en el problema del desarraigo. Weil, que en ese momento está colaborando con la resistencia francesa en Londres, apunta a la necesidad de elaborar una doctrina que esté en condiciones de inspirar al pueblo francés en la lucha presente y en la reconstrucción de su futuro posbélico, señalando que este problema no puede separarse de la solución de la cuestión colonial. Según la autora, encontrar los recursos morales y espirituales que puedan acompañar al pueblo francés hacia la victoria implica comprender que la Segunda Guerra Mundial no puede leerse solo como un enfrentamiento entre potencias rivales, sino que debe leerse también como un enfrentamiento entre dos distintos modelos de civilización: uno volcado al culto de la fuerza, y otro inspirado por ideales de justicia. Por tanto, en el contexto en el que nos sitúa Weil, resulta incoherente defender la colonización fuera de Europa mientras se condenan las pretensiones de Hitler en Europa central, y esto porque:

«El mal que Alemania hubiera podido cometer contra Europa, si Inglaterra no hubiera impedido su victoria, es el mismo producido por la colonización: el desarraigo. Habría privado de su pasado a todos los países conquistados. La pérdida del pasado es justamente la caída en la servitud colonial. Este mal que Alemania ha intentado infligirnos, nosotros lo hemos infligido a los demás. A causa nuestra, los pequeños polinesios recitan en clase: «Nuestros antepasados, los galos, tenían el pelo rubio y los ojos azules» […] Privando a los pueblos de su tradición, de su pasado y, por consecuente, de su alma, la colonización los reduce al estado de materia humana19.»

En este contexto, Weil defiende que no es posible mantener una posición ambivalente. La legitimación de la resistencia frente a la opinión pública interna, así como frente a los actores internacionales, pasa por rechazar decididamente todo aquello que nos asemeja al enemigo:

«[…] Puede horrorizarnos no una persona o una nacionalidad, sino el espíritu, los métodos, las ambiciones del enemigo. […] Si esa es nuestra elección, tenemos que mostrarla en todos nuestros actos20.»

Ganar la guerra contra Alemania significa no solo derrotarla desde el punto de vista militar, sino vencer los valores que la animan, así como las formas políticas que estos asumen, algo que solamente es posible a condición de que las actuaciones promovidas por Francia sean de un orden totalmente distinto. Esta postura, de nuevo, no pone sobre la mesa únicamente un problema moral, sino que sitúa en el centro del razonamiento político el problema de la adecuación de los medios a los fines, sobre cuya elisión se ha construido la modernidad política.

Al mismo tiempo, Weil apunta a la necesidad vital de conservar las diferentes tradiciones culturales como una fuente inagotable de recursos para construir un futuro distinto de la devastación del presente. Al hacerlo, la autora pone de relieve el crimen que constituye la destrucción de la riqueza cultural de los pueblos conquistados, en tanto que herramienta de dominación con vistas a la anihilación de la humanidad del sometido. Con este gesto, reconoce el valor de las diferentes tradiciones que proporcionan un alimento imprescindible para la vida de los seres humanos. Estas pueden convertirse en canales de resistencia, a la vez que pueden llegar a representar hilos de los que tirar para abrir nuevos caminos en el presente. Es por ello por lo que Weil puede afirmar que «la pérdida del pasado, individual o colectivo, es la gran tragedia humana»21.

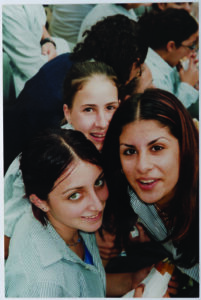

Estudiantes de Ramallah Friends School 2003-2004.

The Ramallah Friends School Collection. © PMDA

Asimismo, la filósofa destaca la importancia de contrarrestar la homogenización racionalista y capitalista –promovida por la ciencia, la técnica, la industria y el desarrollo del mercado mundial– en favor de una exaltación de las distintas culturas cuyo valor se halla justamente en sus diferencias. Weil es consciente de que la multiplicidad de visiones, historias, tradiciones y narraciones es una herramienta potente para oponerse, dentro y fuera de Europa, a los procesos devastadores en términos materiales y culturales de la globalización. Frente al desarraigo, entendido como enfermedad mortal del mundo contemporáneo, la filósofa reclama el arraigo como «la necesidad más importante e ignorada del alma humana»22. Sin embargo, para ella no se trata de defender una actitud política reaccionaria, se trata, más bien, de revocar la ideología del progreso que, al desplazar al futuro la mejora de las condiciones actuales, mantiene y perpetúa la violencia del presente. De forma consecuente, Weil defiende que «la revolución, como cualquier actividad humana, toma todo su vigor de una tradición»23, apuntando a una comprensión de la revolución como transformación de los modos de vida, como renovación de las formas de la política y como reconfiguración del modo de producción que pueda encontrar en el pasado una fuente de inspiración:

«Sería vano apartarse del pasado y no pensar más que en el futuro. Es una ilusión peligrosa incluso creer que hay en ello una posibilidad. La oposición entre pasado y futuro es absurda. El futuro no nos aporta nada, no nos da nada; somos nosotros quienes, para construirlo, hemos de dárselo todo, darle nuestra propia vida. Ahora bien: para dar es necesario poseer, y nosotros no tenemos otra vida, otra savia, que los tesoros heredados del pasado y digeridos, asimilados, recreados por nosotros mismos24.»

Los tintes románticos que parecen caracterizar estas consideraciones se atenúan al comprender que surgen de la necesidad de repensar, frente a los procesos de modernización, las condiciones que permiten el mantenimiento, no de una comunidad atávica, sino de un mundo en común entendido a la manera de Hannah Arendt. A pesar de sus diferencias, ambas pensadoras eran conscientes, en el dramático momento histórico que les tocó vivir, de que el entramado que configura la convivencia humana no es algo que se pueda dar por sentado; tampoco es un elemento que se encuentre garantizado por la naturaleza o por la razón, entendidas como esencias eternas e inmutables. Las condiciones de posibilidad de relaciones verdaderamente «humanas» son el resultado de un constante esfuerzo colectivo, enfocado en construir un ambiente que salvaguarde las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales, de todas las personas que las componen. Se trata de una obra en permanente construcción que constituye el trabajo propio de la política.

La lectura de los escritos sobre el colonialismo de Weil es, por tanto, una invitación a vigilar, hoy como ayer, los dispositivos de des-humanización de lo humano –que no deja de ser un proyecto en de-construcción– tomando conciencia de los marcos visibles e invisibles que nos aplastan. Esta filósofa nos recuerda que solo reconociendo el rostro del otro como el nuestro, únicamente manteniendo viva la riqueza de las diferencias que habitamos, es posible recuperar al sentido auténtico de una política que tiende a desvanecerse en los pliegues del dominio.

1 Este trabajo ha sido llevado a cabo gracias a la obtención de una ayuda Marie Skłodowska-Curie financiada por la Unión Europea (Grant Agreement n.101155344). No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los de la autora y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea o de la Comisión Europea. Ni la UE ni la autoridad que concede las ayudas pueden ser consideradas responsables de las mismas. Se agradece a Gonzalo Ramos la revisión lingüística del texto, así como sus siempre sugerentes comentarios.

2 S. Weil, La Ilíada o el poema de la fuerza, Madrid, Trotta, 2023; Echar Raíces, Madrid, Trotta, 2014.

3 Para una reconstrucción del contexto histórico-político de los escritos weilianos, véase J. P. Little, «Introduction», en Simone Weil on Colonialism. An Ethic of the Other, Lanham, Rowman & Littlefield, 2003, pp. 1-26.

4 Para la noción de «vida precaria», véase J. Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006.

5 Esta perspectiva queda expresada también en B. P. Davis, Simone Weil’s Political Philosophy. Field Notes from the Margins, Nueva York, Rowman & Littlefield, 2023, cap. 2.

6 S. Weil, «Corre la sangre en Túnez», en Escritos históricos y políticos, Madrid, Trotta, 2007, pp. 483-484.

7 Cfr. C. Ginzburg, «Matar a un mandarín chino. Implicaciones morales de la distancia», en Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona, Península, 2000, cap. VIII.

8 S. Weil, «Corre la sangre en Túnez», p. 484.

9 Véase B. P. Davis, Simone Weil’s Political Philosophy.

10 S. Weil, «Corre la sangre en Túnez», p. 484. La cursiva es mía.

11 Cfr. J. Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Paidós, 2017.

12 S. Weil, «Corre la sangre en Túnez», p. 485.

13 Ibid., p. 484.

14 Cfr. G. C. Spivak, Crítica de la razón poscolonial: Hacia una historia del presente evanescente, Madrid, Akal, 2010.

15 S. Weil, «Los nuevos datos del problema colonial en el imperio francés», en Escritos históricos y políticos, p. 503.

16 Ibid.

17 Ibid., p. 499.

18 S. Weil, «Reflexiones sobre la barbarie», en Escritos históricos y políticos, p. 272.

19 S. Weil, «À propos de la question coloniale, dans ses rapports avec le destin du peuple français», Écrits historiques et politiques, París, Gallimard, 1960, p. 145. La traducción es mía.

20 Ibid., p. 147.

21 S. Weil, Echar raíces, p.103.

22 Ibid., p. 97.

23 Ibid., p. 118.

24 Ibid., p. 52.

CICLO DE CONFERENCIAS FILOSOFÍA Y VIAJE. REFLEXIONES SOBRE UNA AVENTURA

23.01.23 > 13.02.23

PARTICIPAN CRISTINA BASILI • RODRIGO CASTRO ORELLANA • IGNACIO PAJÓN LEYRA • CLARA RAMAS SANMIGUEL

ORGANIZA CÍRCULO DE BELLAS ARTES • DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UCM