«Un espectador llamado Franz Kafka». Encuentro con Hanns Zischler

Santiago Rubín de Celis

El octubre pasado, con ocasión del centenario de la muerte de Franz Kafka, el Círculo de Bellas Artes y el Goethe-Institut de Madrid se sumaron a los festejos colectivos programando el ciclo Kafka va al cine. Recuperando su indispensable libro homónimo, publicado originalmente en 1996, el actor, «investigador independiente» –como no se cansa de denominarse a sí mismo– y ensayista Hanns Zischler presentó su obra y comisarió un par de sesiones cinematográficas en las que pudieron verse algunas de las películas que fascinaron al escritor praguense. Una oportunidad para encontrarnos con él y charlar sobre ese Kafka espectador, los primeros días del cine, cuando aún se le llamaba cinematógrafo, y una investigación fascinante a la que ha dedicado casi dos décadas.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Seguramente, muchos de los lectores de estas líneas situarán a Hanns Zischler (Núremberg, 1947), talento multidisciplinar con intereses muy diversos, en su faceta de actor, con una carrera larga tanto en el cine como en la televisión, a las órdenes de directores como Wim Wenders, Chantal Ackerman, Claude Chabrol o Jean-Luc Godard. Pero este antiguo estudiante de filosofía, etnología, música y filología alemana trabajó también en el teatro (dirigiendo el Berliner Schaubühne a mediados de los setenta), se dedicó a la traducción y al periodismo y es, además, cofundador de las editoriales Merve y Alpheus. «Mientras estaba trabajando en un documental sobre Kafka para la televisión alemana, en 1978, descubrí que en sus diarios más tempranos y también en sus cartas de ese periodo hablaba de las películas que veía». Así es como, lacónicamente, él mismo nos expuso cuál fue el origen de lo que casi veinte años más tarde sería su libro Kafka va al cine (Rowohlt Verlag, 1996). El hecho de que ninguno de los ya por entonces numerosísimos expertos en Kafka le hubiese prestado la más mínima atención al asunto decidió a Zischler a lanzarse en pos de una aventura dilatable y no solo dilatada. Demócrito tenía razón: todo cuanto existe es fruto del azar y de la necesidad.

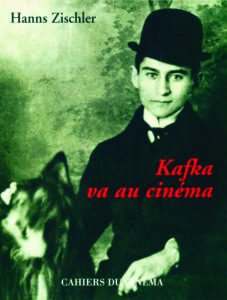

Portada de la edición francesa del libro de Hanns Zischler, publicado en 1996

«Las notas estaban muy dispersas –continúa explicando– y eran muchas veces muy breves e incluso crípticas. Empezaban en 1908 y desaparecían casi completamente a finales de 1913. A pesar de que son esporádicas, de su tono nervioso y apasionado, no exento a menudo de cierta melancolía, describían la experiencia de ir al cine expresando unos sentimientos muy intensos». Se trataba de una serie de notas «escasas pero exactas como las de un libro de contabilidad», precisa, «así que al principio pensé que no sería demasiado complicado el proceso de investigación –confiesa hoy burlonamente–. Bastaría comparar las notas de Kafka con los anuncios en la prensa de la época para identificar las películas de las que hablaba. Hoy, debo decir que la investigación, en el fondo, surgió gracias a las lagunas, los vacíos que existían a su alrededor. En los diarios que publicó Max Brod, por ejemplo, en los que habla de muchas cosas –de operetas, de pintura– de forma extensa, y en los que Kafka menciona títulos de películas que a menudo no comenta. A veces él escribe simplemente “imagen” en sus anotaciones y, tras leer varias veces esos comentarios, me di cuenta de que así es como se refería a menudo al cinematógrafo en sus diarios. Esas lagunas son lo que llamó mi atención. Se ha estudiado tanto a Kafka y su obra, su biografía, que hoy se sabe prácticamente todo de él. Lamentablemente quedan pocos aspectos sin investigar, así que me di cuenta de que su relación con el cine era uno de ellos. Cuando empecé a plantearme investigar el tema, me sorprendió el desinterés de los expertos al respecto. Y así es como empezó todo».

Casi como en un juego, se trataba de reconocer las películas que Kafka menciona. Porque el autor de El proceso fue un espectador verdaderamente apasionado de ese juguete maravilloso que fue el cinematógrafo, ese «invento sin futuro» del que Godard, citando a los Lumière, habla. El escritor fue un asiduo al nuevo espectáculo finisecular al menos desde fecha tan temprana como 1908, de cuando data la primera mención en una carta a Brod. Kafka le escribe: «lo único que puedo decir con certeza es que tendremos que ir juntos durante mucho tiempo al cine». Ese año, en el que el cinematógrafo cumplía quince, él era un joven de veintiséis que hacía solo tres que había concluido sus estudios universitarios. Kafka vio todas aquellas películas en las confortables salas de ciudades como París, Milán y Múnich, que visitó en sus correrías juveniles junto a su amigo Brod, y en las tardes-noches de Praga y Berlín. Ahí, precisamente, radicaba el verdadero interés del libro, en «mostrar a Kafka –explica su autor– como espectador, como una persona que va al cine. No pretende demostrar que su obra o su escritura estén directamente inspiradas por el cine. Eso sería algo demasiado causal, una forma de pensamiento absolutamente mecánico. Se trataba solo de contar sus visitas al cine». Identificarlas no parecía una tarea tan difícil, pero Zischler no contaba con la reticencia de esos vacíos y la investigación se fue convirtiendo, como él mismo describe, en «una búsqueda detectivesca bastante enrevesada».

UN PLACER INMENSO

El trabajo comenzó con una atenta revisión de los diarios y la abundantísima correspondencia de Kafka, materiales que suponen, en sí mismos, buena parte de su escritura entre los años 1908 y 1913, en el caso de los primeros, y 1908 y 1924, año de su muerte, en lo que respecta a sus cartas. «El periodo en el que Kafka fue asiduamente al cine es entre 1908 y 1924 –precisa Zischler–, sobre todo, en 1914, es cuando más fue». Los años del Film d’art y la edad dorada de los maestros escandinavos que triunfaban en Centroeuropa (y especialmente en Alemania) debido a la Gran Guerra; los que presagian la hegemonía creativa e industrial del cine alemán, durante y después del expresionismo, y también los de D. W. Griffith, Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, los United Artists. «No demasiados intelectuales contemporáneos a Kafka valoraron el cine entonces –explica–, a él le llamó muchísimo la atención, en cambio. Entonces era solo un entretenimiento y no una forma de arte, un espectáculo popular al que no se le prestaba demasiada atención. Incluso a las películas danesas, por ejemplo, que eran las más prestigiosas, o el impresionismo francés, o a otros cines europeos como el alemán, se los consideraba solo como una forma de entretenimiento y no como productos de la alta cultura». Uno de los primeros sensibles a la atracción producida por el cinematógrafo fue otro vecino de la capital checa, Franz Werfel, quien escribe: «El cine no ha captado todavía su verdadero sentido, sus posibilidades reales… Estas consisten en su capacidad singularísima para expresar, con medios naturales y con una fuerza de convicción incomparable, lo quimérico, lo maravilloso, lo sobrenatural». Kafka, por su parte, describe la experiencia espectatorial del cine como «un placer inmenso» y los efectos que generaron en él esas imágenes vistas reverberan con una intensidad formidable en sus cartas a Felice y Milena, a su hermana pequeña Ottla y sobre todo a Brod, su gran cómplice cinéfilo.

Lo siguiente era un trabajo mucho más arduo de lo que hubiera podido parecer en un principio: identificar las películas de las que hablaba Kafka –a menudo mencionadas de forma imprecisa, o de pasada– y, lo que era más complejo aún, localizarlas. «La mayor parte de mi investigación la realicé en las pausas que me dejaba mi trabajo como actor, lo que hizo que el proceso se alargase en el tiempo, deteniéndose, avanzando de golpe, quedando parado. Durante todo ese tiempo conocí personalmente o me escribí con gran parte de los conservadores de las filmotecas, museos del cine y archivos fílmicos del mundo. Muchos de ellos, tras vernos varias veces, con grandes intervalos entre medias, recordaban de repente algo, o encontraban una pista que seguir. Unos me dirigían a otros. Uno de ellos, cuya colaboración fue indispensable, Fritz Güttinger, historiador del cine suizo, me enseñó algo en lo que hasta entonces no había caído: “Bucear en la historia del cine –me dijo– es sumergirse en una laguna cinematográfica”. Porque gran parte del cine primitivo y del cine del periodo mudo se ha perdido. Pronto me di cuenta de ello».

Tenazmente, Zischler rastreó poco a poco una abundante nómina de películas, algunas desaparecidas durante mucho tiempo; casi todas, hoy, completamente olvidadas. El redescubrimiento de una de ellas resulta un perfecto ejemplo de las dificultades: «En sus diarios, Kafka escribía una frase enigmática y concisa: “Por la tarde, película de Palestina”. La película causó tal efecto en él que llegó a plantearse ir a Palestina a vivir. La entrada era del 23 de octubre de 1921. Gracias a la fecha me fue posible identificarla: se trataba de una película sionista titulada Regreso a Sion (Shivath Sión, 1920) que proyectó en una sesión privada una organización sionista. No había forma de encontrarla y parecía estar perdida. Tras buscarla en diversos lugares, y seguir diversas pistas, visité los fondos del archivo cinematográfico de Praga, ciudad en la que Kafka la vio, y, allí, [Zedeneˇ k] Št’ábla, historiador del cine mudo al que había descrito el filme, un día me dijo que creía saber a qué película me refería. No la conocía por el título, pero recordaba haber visto algunas de sus imágenes. Sabía que existía una copia allí. Años más tarde, ya restaurada, pude verla al fin y ahora la hemos recuperado».

Por desgracia, no todas corrieron la misma suerte. El rastreo de una película perdida es un drama de esperanzas y de temores; su preservación, una victoria definitiva ante el poder mortífero del tiempo. Según la estimación del historiador del cine y conservador David Pierce, el 75% de las películas filmadas en el periodo mudo han desaparecido para siempre. Datos de la Film Foundation de Martin Scorsese estiman las pérdidas en una cifra aún mayor, señalando que el 90% de los filmes anteriores a 1929 no se conservan hoy. Así, de la veintena de títulos que Zischler recoge en la «pequeña filmografía» incluida en la primera edición de su libro, solo siete se conservaban cuando este fue publicado en 1996. Otros, como El otro (Der Andere, 1913) o Daddy-Long-Legs (1919), por ejemplo, se han sumado posteriormente a las benditas resurrecciones. El conjunto de las películas supervivientes que Kafka vio, y de las que da cuenta el libro, están hoy, sanas y salvas, recogidas en Kafka geht ins Kino, una edición especial en DVD (de cuatro discos) publicada por el Filmmuseum de Múnich y el Goethe-Institut en 2017.

Imagen de Jan Krˇ ízenecký de un tranvía en Praga, agosto de 1913

SENTADOS EN EL LUGAR DE KAFKA

Además del encuentro con Zischler a propósito de su libro, celebrado en el Goethe-Institut de Madrid, el ciclo incluyó también una pequeña muestra de las películas que tanto impactaron al escritor praguense. Dos sesiones que permitieron a los asistentes ocupar durante un rato, sentados confortablemente en el patio de butacas, el lugar de Kafka y, si no verlas con sus mismos ojos, sí al menos experimentar, quizá, sensaciones semejantes a las suyas. Más allá de su indudable valor histórico y cultural, lo destacado de la vivencia –tomando prestada la expresión de Benjamin– fue el valor exhibitivo de películas fuera de todo circuito, y cuyo visionado es, en el sentido más literal de la palabra, un acontecimiento. Los espectadores de la primera sesión recorrimos vertiginosamente –seguro que con una sensación un poco menos trepidante hoy que los de aquel lejano 1908 en el que se filmaron las imágenes, eso sí– las calles abarrotadas y bulliciosas de Praga a bordo de un tranvía en lo que puede ser una de las primeras escenas en travelling jamás rodada. En los dos minutos escasos que sobreviven de Jízda Prahou ostevrˇ enou tramvají [Un viaje en tranvía por Praga] (1908), realizada, fotografiada, escrita y producida por el pionero Jan Krˇ ízenecký, el punto de vista del espectador y el del cameraman se confunden. Por un instante, nuestra mirada se sitúa en el ojo mismo de la cámara y capturamos a los paseantes ociosos y detalles del paisaje urbano (incluso pasamos frente a la residencia del propio Kafka en aquel momento) que hace tiempo que han desaparecido por completo. Imposible no dejarse llevar por cierta nostalgia pegadiza. «Lo que siempre me intriga de la película de Krˇ ízenecký –señala el autor de Kafka va al cine–, cada vez que vuelvo a verla, es pensar cuándo fue rodada. ¿Qué día era? Porque vemos a mucha gente paseando por la calle, aparentemente sin prisa alguna. ¿Sería un domingo? ¿Un día de fiesta? Parece primavera, o quizás es verano, por cómo visten. Mujeres con parasoles, acompañadas de hombres con uniformes militares elegantes… Hace pensar en Roth y La marcha Radetzky. Hasta el año en que fue rodada, Krˇ ízenecký era el único cineasta profesional en Checoslovaquia. Y rodó centenares de horas para montar su película, que estuvo décadas desaparecida. El brevísimo fragmento que nos queda hoy es un verdadero tesoro».

Kafka y Max Brod vieron Nick Winter et le vol de la Joconde (1911), segundo filme de la sesión, durante su viaje a París de septiembre de 1911. El robo de La Gioconda, a finales del mes anterior, ocupaba todavía las páginas de los periódicos. La película, un sketch cómico producido por Pathé al calor de la noticia, se burla de la ineptitud de las autoridades, del director del Louvre y, sobre todo, de un experto en el delito que recuerda sospechosamente al criminólogo más célebre de Francia, Alphonse Bertillon. Brod, que dejó un extenso comentario de la película en su diario, se permite soñar despierto a propósito de ella: «Este es uno de los deseos que habita en mí desde la aparición del cine con la vehemencia con las que se desean las cosas de niño: me gustaría doblar la esquina de una calle un día cualquiera y encontrarme por casualidad con que se está rodando justamente una escena cinematográfica. ¡Lo que uno podría improvisar!». El programa de la sesión lo completó Kafka va au cinéma (2002), documental televisivo con el que Hanns Zischler sintetizó en imágenes su ensayo. Quizá sería más preciso decir que depuró, ya que no solo se trata de relatar las búsquedas y la investigación que dieron lugar al libro, sino que plantea a la vez una reflexión sobre el poder de la imagen, un elogio de los archivos y la preservación fílmica y un ejercicio de puesta en escena (con homenaje incluido a la película de Krˇ ízenecký).

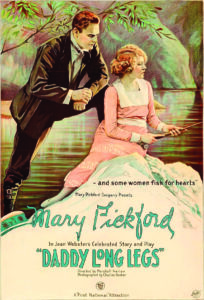

Papá piernas largas [Daddy-Long-Legs, 1919], película que no fue incluida en la filmografía de la primera edición del libro, se proyectó en la segunda sesión. Tras unos primeros años como actor y su paso por algunas de las productoras más importantes del cine mudo ya como director, Marshall Neilan fue contratado personalmente por Mary Pickford en 1916 para convertirse en su realizador de confianza. Colaboraron en éxitos de la actriz como Rebecca of Sunnybrook Farm (1917), A Little Princess (1917) o Stella Maris (1918), que sirvieron para construir su formidable estatus de estrella (no en vano fue la primera intérprete femenina en recibir un porcentaje de las ganancias en la taquilla de sus películas) y convertirla, de paso, en la favorita del público norteamericano, que la bautizó como «la novia de América». Papá piernas largas cuenta la historia de Judy Abbott, una joven huérfana a la que un misterioso benefactor paga su educación. Mientras descubre la vida, la amistad y el amor, ella intentará desvelar la identidad de su generoso protector. La última de las seis películas que hicieron juntos y una de las más exitosas, estuvo perdida hasta que la Mary Pickford Foundation la restauró en 1998.

Cartel de Papá piernas largas, Marshall Neilan, 1919

UNA CELEBRACIÓN QUE APURA SU FIN

A finales del pasado mes de noviembre, expirando ya 2024, el Círculo de Bellas Artes celebró el cierre del Año Kafka. Un aniversario en torno al cual se programaron alrededor de una treintena de actividades con aproximaciones muy diversas y desde vertientes artísticas multidisciplinares, de la literatura y las artes visuales, pasando por el cine y las artes escénicas, y dando protagonismo a las actividades educativas. La visita de Hanns Zischler y su ciclo Kafka va al cine resultaron, lo primero, una oportunidad afortunada de rescatar un libro apasionante y, con él, o, mejor dicho, a través de él, poniéndonos en el lugar del escritor, como si las viésemos con sus ojos, de conocer una serie de películas singulares, muy diversas y casi por completo olvidadas hoy en día. El espectador Kafka nos las trae de vuelta. «Las imágenes dispersas en el tiempo –nos confesó Zischler– y reunidas de nuevo aquí, en el libro, en las películas que proyectamos, son el escenario que nos permiten reconocer el retrato del escritor yendo al cine. No es una casualidad que los comentarios precisos y breves de Kafka sobre el cine y sobre el ir al cine, a verlo, se encuentren en buena parte en sus cartas nocturnas a Felice Bauer y en sus diarios, escritos durante las noches. El papel y la pantalla, ¿no fueron para él un poco la misma cosa?».

CICLO DE CONFERENCIAS

17.10.24 > 28.11.24

PARTICIPAN THOMAS ANZ • IGNACIO ECHEVARRÍA • CARLOS FORTEA • CARMEN GÓMEZ GARCÍA • ISABEL HERNÁNDEZ • ADAN KOVACSICS • LINDA MAEDING • ELISA MARTÍNEZ SALAZAR • SARA MESA • MANFRED MÜLLER • PAZ OLIVARES • VÁCLAV PETRBOK • ESTHER RAMÓN • MIGUEL SÁENZ • DAVID SÁNCHEZ USANOS • MARISA SIGUÁN

ORGANIZAN GOETHE INSTITUT • FORO CULTURAL DE AUSTRIA • CENTRO CHECO EN MADRID • EMBAJADA ALEMANA • ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE GERMANISTAS • INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS Y TRADUCTORES (IULMYT) • CÍRCULO DE BELLAS ARTES

COLABORA GALAXIA GUTENBERG

CICLO DE PELÍCULAS «KAFKA VA AL CINE»

23.10.24 > 25.10.24

PROYECCIÓN UN VIAJE EN TRANVÍA POR PRAGA (JAN KŘÍENECKÝ) • KAFKA VA AL CINE (HANNS ZISCHLER) • DADDY LONG LEGS (MARSHALL NEILAN)

PARTICIPAN SANTIAGO RUBÍN DE CELIS • HANNS ZISCHLER

ORGANIZA CÍRCULO DE BELLAS ARTES

COLABORA GOETHE INSTITUT