Por una ciencia humanizada y humanista

Redacción Minerva

Aunque la preeminencia de las artes y las humanidades en la programación del Círculo es innegable, las ciencias y la tecnología siempre han tenido su hueco, un espacio que se ha ido ampliando claramente en los últimos años, con proyectos de largo alcance como «I+D+c Encuentros de innovación en artes y humanidades», la colaboración con el festival de divulgación científica «Pint of Science» o la celebración de la Bienal Ciudad y Ciencia, a cuya edición de 2023 dedicamos el número 41 de Minerva. Ese mismo año, en sintonía con este nuevo enfoque, surgió el ciclo de conferencias «Ciencia, medicina y humanismo», organizado conjuntamente con la Fundación Lilly y que ha tenido una segunda edición en la temporada 24-25. Su proyecto se basa en tres pilares: «la formación de la ciencia española, la mejora de la medicina y el impulso del humanismo en la ciencia», como explicó el pasado mes de enero Christina Vega, presidenta de la fundación y de Lilly España, Portugal y Grecia, durante la presentación de la segunda edición del ciclo. En palabras de Vega, estas conferencias buscan, «acercar la ciencia a la sociedad, y contribuir así a crear una sociedad más crítica y menos manipulable», objetivo que…

Aunque la preeminencia de las artes y las humanidades en la programación del Círculo es innegable, las ciencias y la tecnología siempre han tenido su hueco, un espacio que se ha ido ampliando claramente en los últimos años, con proyectos de largo alcance como «I+D+c Encuentros de innovación en artes y humanidades», la colaboración con el festival de divulgación científica «Pint of Science» o la celebración de la Bienal Ciudad y Ciencia, a cuya edición de 2023 dedicamos el número 41 de Minerva. Ese mismo año, en sintonía con este nuevo enfoque, surgió el ciclo de conferencias «Ciencia, medicina y humanismo», organizado conjuntamente con la Fundación Lilly y que ha tenido una segunda edición en la temporada 24-25.

Su proyecto se basa en tres pilares: «la formación de la ciencia española, la mejora de la medicina y el impulso del humanismo en la ciencia», como explicó el pasado mes de enero Christina Vega, presidenta de la fundación y de Lilly España, Portugal y Grecia, durante la presentación de la segunda edición del ciclo. En palabras de Vega, estas conferencias buscan, «acercar la ciencia a la sociedad, y contribuir así a crear una sociedad más crítica y menos manipulable», objetivo que hermana a la fundación con el Círculo de Bellas Artes. Para su director, Valerio Rocco, la Fundación Lilly «es una compañera de camino inmejorable que comparte ampliamente los valores del Círculo y también la manera de difundirlos».

Se trata, en suma, de ir ampliando el consenso acerca de la necesidad de que se vayan borrando las rígidas fronteras entre ciencias humanas y naturales, entre humanidades e investigación o, por decirlo más llanamente, entre letras y ciencias. En su discurso de apertura del primer ciclo de las conferencias, en noviembre de 2023, Rocco recordaba a la audiencia que «el quehacer de la Fundación Lilly es lo más próximo a la palabra latina scientia, entendida como sabiduría; es decir, la ciencia en el sentido más alto de la palabra sin las divisiones disciplinares, debidas a la hiperespecialización y a la fragmentación de las ciencias reinante hoy en día. Una sabiduría de la que Spinoza decía al final de su Ética que “es tan difícil como rara”».

HACIA UNA CIENCIA SIN FRONTERAS

«Ciencia, medicina y humanismo», el título que se ha dado a estos ciclos de charlas, «es el lema que adoptamos en la fundación desde el principio. En esos tres pilares se apoya toda nuestra actividad», afirmó José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly. Que la fundación de una farmacéutica se dedique a la ciencia y la medicina, no necesita mayor aclaración, pero ¿por qué incluir también las humanidades? Como explica Sacristán, «los enormes avances científicos de las últimas décadas nos están llevando a una ciencia algo deshumanizada. Nosotros queremos acercarnos al humanismo desde la ciencia. Por eso publicamos libros como Ciencia y filosofía, de José Manuel Sánchez Ron, o coordinamos un número monográfico de ciencia en Revista de Occidente. En el área de la medicina hemos tratado el tema del idioma español, en la medicina, porque entendemos que la precisión en el lenguaje médico es imprescindible para el buen ejercicio de la medicina». Otro de sus proyectos en el campo médico es el de la medicina centrada en el paciente: «sirve para recordarnos que en esta época de medicina personalizada es, sin embargo, cuando esta práctica está más despersonalizada y cuando debemos recordar que no solo hay que tener en cuenta los objetivos biológicos, sino también las preferencias y los valores de los pacientes», puntualiza. En cuanto al hermanamiento entre ciencias y humanismo, «a pesar de que creamos que la ciencia es algo objetivo y exento de valores, la realidad es que está cargada de valores y de prejuicios», explica Sacristán, que citó la conferencia impartida en octubre de 2023 por Adela Cortina en la Lección Magistral Andrés Laguna –otro proyecto reseñable de la fundación–, en la que la filósofa afirmaba que «frente a los que opinan que no sirven para nada, las humanidades nos sirven para conocer el mundo tanto como las ciencias. Y, además, generan una parte importante de la innovación de estos últimos años».

CIENCIAS HERMANAS, COMPLENTENTARIAS E INDISOCIABLES

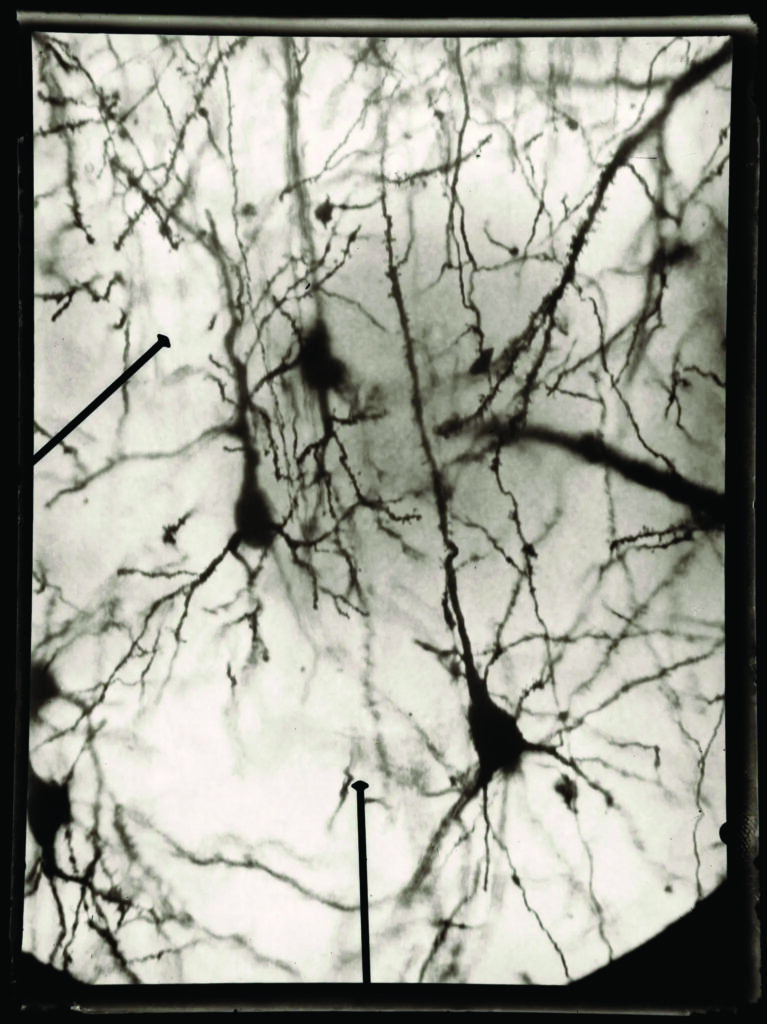

Microfotografía científica de las células piramidales con tinción de Golgi por Ramón y Cajal.

La primera conferencia del ciclo «Ciencia, medicina y humanismo» lo pronunció el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, con la conferencia «La ciencia poética», incluida en este dosier, donde Montero revisa la relación entre medicina y poesía y entre poetas españoles como Lorca o Miguel Hernández y el progreso científico y técnico de su época. También publicamos otra de las cinco conferencias que conformaron el ciclo, «Una cita con Cajal», en la que el neurocientífico José Ramón Alonso habla de los aspectos más desconocidos de la vida de Santiago Ramón y Cajal.

A estas dos conferencias se suman las impartidas por la historiadora de la Lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla Lola Pons y la de la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Mangas. Pons trató el tema «El español en su historia: los tópicos asociados al lenguaje científico» y mostró cómo «palabras que nacieron siendo muy especializadas, muy técnicas, han terminado entrando desde el discurso científico, sobre todo médico, al lenguaje común y qué vías se han utilizado para que esto ocurriera». También habló de «revertir el estancamiento del edificio terminológico en español de todas las ciencias, también de las humanidades. Son muchos los investigadores de comunidades hispánicas que deciden apostar por el inglés en numerosas disciplinas científicas que están en pleno desarrollo y generan nueva terminología, lo que supone un decrecimiento de nuestro caudal léxico científico».

Por su parte, bajo el orteguiano título de «Europa es la solución», Araceli Mangas trató la necesidad de unidad de los europeos que defendió en su día José Ortega y Gasset: «“Europa es la solución” es una frase que empleó Ortega al comparar los problemas que tenía España a finales del siglo xix y principios del xx con la idea de una Europa de reformas, que tiene en cuenta la cultura, el conocimiento, la investigación… Se trataba sobre todo de que los españoles dejaran de mirar a su pasado y pensaran en el futuro, en un futuro encarrilado en Europa», explica. Y añade: «Cuando en Europa ha faltado la unidad y se ha dado más importancia a las divergencias de pareceres, hemos acabado en guerras: el xix es el siglo de las guerras francoprusianas; en el xx tuvieron lugar las dos peores guerras de la humanidad. Es justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge el caldo de cultivo adecuado para cambiar el destino de Europa y de sus pueblos. A pesar de todos los problemas que tiene la Unión Europa, la unidad sigue siendo un bien común global para la propia humanidad, no solo para los europeos».

Este primer ciclo se clausuró con el debate «Ciencias sociales y humanas: ¿las otras ciencias?», entre la científica del CSIC Elea Giménez, directora del (ÍLIA), y la poeta y profesora de la Universidad de Zaragoza Raquel Lanseros, que conversaron acerca de todo lo que comparten las ciencias, humanidades incluidas, y de todo lo que la ciencia, al igual que la poesía y el resto de las artes, tiene de creación. Giménez comenzó su intervención citando la idea de Judith Butler sobre la investigación en humanidades, que para la autora de El género en disputa se define por ser «un bien público, un servicio que se ofrece pensando en la sociedad y en el camino que esta ha de seguir». En sus intervenciones recordó los muchos actos cotidianos que se basan en la investigación de las ciencias sociales y humanísticas y habló de las diferentes causas por las que se disocian de lo científico; entre otras, por el tratamiento de los medios, que la sitúan dentro de la cultura y no de la ciencia: «en ocasiones, las humanidades y las ciencias sociales nos deslumbran con noticias como la del hallazgo de un pecio en el océano o la asignación de la autoría a las obras de Lope de Vega. Luego, tras esa luz, se repliegan y vuelven a la oscuridad, donde siguen haciendo luz, trabajando en ese bien público que pocos vemos», afirmó Giménez. Por su parte, Lanseros trató la relación entre el proceso de creación artística y la investigación científica: «son conceptos absolutamente intercambiables; sin una formulación, una observación, un experimento, un diseño, no existe el arte, como tampoco existe ninguna hipótesis que pueda ser refutada o confirmada sin la pasión, la imaginación, la inspiración… El punto de partida de cualquier método, por muy protocolizado que esté, siempre es una asociación libre de ideas que se parece a la epifanías artísticas».

NUEVOS HORIZONTES CIENTÍFICOS, NUEVAS DEFINICIONES DE VIDA

El segundo ciclo de conferencias tuvo lugar entre los meses de enero y marzo de este año. La conferencia inaugural, titulada «La oncología en el siglo xxi», corrió a cargo de Mariano Barbacid, que habló, en palabras de Valerio Rocco, «con todas las letras, sin tabúes y sin estigmas, de cáncer». A Barbacid se debe el importante descubrimiento del oncogén humano en 1982, cuando trabajaba como investigador en Estados Unidos. Hoy es una de las mayores autoridades en la investigación del cáncer de páncreas y dirige el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Su figura está muy ligada a Lilly, de cuya fundación es patrón desde su creación, y de cuyo Consejo Científico fue presidente hasta el pasado año.

Con su conferencia quiso transmitir un mensaje de esperanza: «El siglo xx acabó con la quimioterapia como única forma de tratamiento. En este cuarto de siglo, han aparecido tres nuevas formas de terapia que traen consigo muchos avances y que se traducen no solo en una supervivencia mayor, si no en una calidad de vida para los pacientes muchísimo mejor que la del siglo pasado». También habló del esfuerzo global que está haciendo la oncología hoy: «Siempre he dicho que la ciencia inventó la globalización: todos trabajamos en la misma dirección», e insistió en la necesidad de «una mayor coordinación entre la investigación transnacional, incluso la básica, y la investigación clínica. Así, los resultados llegarán cada vez más rápido al paciente y podrá obtener un beneficio mayor, tanto en la curación o en la supervivencia, como, de nuevo, en la calidad de vida».

La segunda conferencia, «La vida ya no es lo que era», la impartió en el mes de febrero Carlos Briones, a quien entrevistamos en el número 41 de Minerva con motivo de la Bienal Ciudad y Ciencia. Briones, que es poeta laureado –ganó el premio Hiperión de 1993 con el poemario De donde estás ausente–, además de investigador del CSIC y coordinador del Grupo de Evolución Molecular en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), encarna la conjunción de las artes, las humanidades y la ciencia. Su conferencia partió de la que es, sin duda, la pregunta más antigua que nos hemos hecho: «¿qué es la vida?», e invitó a la audiencia a «abrirse a nuevas definiciones de vida». Citando a «uno de los grandes heterodoxos del problema del origen de la vida», el profesor de química de la Universidad de Nueva York Robert Saphiro, Briones se preguntaba: «¿cómo definiríamos un mamífero si el único mamífero que hemos visto es una cebra?». Esta pregunta nos lleva a pensar que «puede haber otras vidas en el universo, o quizá podamos crear vida en el laboratorio, que es uno de los ámbitos de la ciencia más interesantes hoy día, lo que llamamos “biología sintética”». Todo esto nos debería conducir a proponer «definiciones de vida lo suficientemente amplias como para incluir esas otras formas de vida que no sabemos cómo van a ser, pero que probablemente se van a comportar de forma autorreplicativa y evolutiva, más o menos como las que conocemos. Cuanto más abarquemos, olvidando la tendencia a mirar solo a nuestro planeta, mejor y más sólida será la definición». También incidió en la necesidad de la colaboración entre científicos y también con los filósofos para «intentar generar definiciones que contengan todo el fenómeno vital, dejando fuera solo lo no vivo».

A Briones le siguieron la catedrática de Lengua española en la Universidad de Barcelona Estrella Montolío, que recordó que a conversar también se aprender en su conferencia «Cosas que pasan cuando conversamos», una de las intervenciones que recogemos en este dosier, y el meteorólogo Martín Barreiro, presentador del tiempo en el Telediario de fin de semana de RTVE y divulgador científico, a quien entrevistamos en las páginas siguientes. Barreiro planteó una pregunta trampa –sobre la que– construyó su reflexión acerca del cambio climático. «¿A quién le importa el cambio climático?».

Esta segunda edición del ciclo «Ciencia, medicina y humanismo» la clausuró Idoia Murga, científica titular de CSIC, que habló de un tema muy desconocido para el gran público, como es la danza en la España del pasado, concretamente en la Edad de Plata. En el caso de Murga, la ciencia sirve para «intentar entender cuál es el papel de la danza en la configuración de una identidad nacional española». Su conferencia, titulada, «Bailar el pasado», tuvo como protagonistas a tres bailarinas españolas de gran renombre en la época: Antonia Mercé la Argentina, Tórtola Valencia o Teresina Boronat: «Entender cuál es el papel de la danza y de estas artistas nos permite asomarnos a una historia cultural muchas veces eclipsada. La historia de la danza ha tenido una presencia limitada en el contexto académico, y esta es una oportunidad para observar desde nuevas perspectivas estas manifestaciones artísticas que fueron fundamentales a la hora de establecer los imaginarios del español en esa época». Sus investigaciones se apoyan en la historia del arte, los estudios de danza, la musicología, la documentación, la comunicación audiovisual y la historia del cine. Así, busca entender cómo se han ido configurando las imágenes e ideas asociadas a lo español: «a través de la recuperación de esas tres coreografías de la Edad de Plata queremos intentar entender cómo ha sido la evolución y construcción de los lenguajes de la danza española, recuperando y poniendo el cuerpo en las metodologías prácticas que nos ofrecen los estudios de danza; también tratamos de entender ese papel del escenario como difusor y proyector, y ese juego de espejos que se establece con la audiencia que iba a ver esos espectáculos, tanto en los teatros españoles como internacionales». Además de darnos a conocer el patrimonio dancístico de aquella época vital en la cultura y el conocimiento en España, el repertorio rescatado por Murga también «puede nutrir la creación contemporánea y hacer que coreógrafos, coreógrafas e intérpretes se asomen a esas piezas y las reinterpreten a su manera. Asimismo, ese conocimiento se puede incorporar a la enseñanza de la danza y pasar a formar parte de nuestra herencia cultural».

CICLO DE CONFERENCIAS «CIENCIA, MEDICINA, HUMANISMO»

2024-2025

20.01.25 > 17.03.25

PARTICIPAN MARIANO BARBACID • CARLOS BRIONES • ESTRELLA MONTOLÍO • MARTÍN BARREIRO • IDOIA MURGA

2023-2024

06.11.23 > 24.06.24

PARTICIPAN LUIS GARCÍA MONTERO • JOSÉ RAMÓN ALONSO • LOLA PONS • ARACELI MANGAS • RAQUEL LANSEROS • ELEA GIMÉNEZ

ORGANIZAN FUNDACIÓN LILLY • CÍRCULO DE BELLAS ARTES