Alcohólatras

David Sánchez Usanos | Vicente Ordóñez

¿Qué nos lleva a beber de una forma discontinua pero constante? ¿Beber es simplemente un acto de consumo más? ¿Es el bebedor ocasional una pieza de un engranaje mucho mayor? ¿Por qué se señala a las personas abstemias? ¿Podría ser el alcohol uno de los elementos de control en nuestras sociedades occidentales? Esas son algunas de las preguntas que se plantea Vicente Ordóñez –profesor de Filosofía moral y política de la UNED– en Alcohólatras. Ebriedad, idiocia, control (Altamarea, 2025), su último ensayo, sobre el que mantuvo esta conversación con David Sánchez Usanos, coordinador de investigación de la Escuela SUR.

Fotografías Beezer Photos

DAVID SÁNCHEZ USANOS

En Alcohólatras. Ebriedad, idiocia, control abordas la cuestión del alcohol a partir de la figura del «bebedor social», ese ser humano común que tiene una relación aparentemente normal con el alcohol. Desde el punto de vista del contenido, hay tres grandes líneas en torno a las cuales se estructura el ensayo: una es la institucionalización de la ebriedad, no solo del beber, sino de lo que supone hacerlo hasta perder el control. La falta de autonomía de la voluntad y de la conciencia y de cómo afecta al individuo sería la segunda línea del ensayo, en la que hablas de la idiocia. La tercera línea, muy relacionada con las otras dos, trata el alcohol como forma de control social, es decir, como institución social.

Respecto a la prosa, el libro resulta un ejercicio de estilo militante en el que afloran dos nombres que aparecen también citados: Agustín García-Calvo y Rafael Sánchez Ferlosio. El contenido no está organizado alrededor de un índice o una bibliografía y no se trata de un ensayo literario: se estructura en torno a parágrafos, una forma de argumentación y de construcción de la escritura muy poco frecuente en castellano en los últimos tiempos. Un ejemplo lo encontramos en este párrafo:

«Al reflexionar sobre cómo se intenta controlar al alcohólatra con la bebida, uno debe constatar que la contemporaneidad impone una novedad imprevisible para quienes han vivido y viven apegados a los hábitos e inercias del pasado. Uno de los factores más sobresalientes de la nueva coyuntura es que, mientras el siglo xx fue, como dejó escrito Ernst Jünger, el de la movilización total, hoy se asiste con indiferencia al espectáculo de la mansedumbre individual, la obediencia a las consignas más chatas y los eslóganes vacíos de cualquier contenido. Los sujetos que componen el tejido social de las computarizadas sociedades occidentales actuales ni son huérfanos ni están completamente paralizados, mas sí permanecen en un estado latente, en una suerte de quietud agonizante o viudedad provisional, separados pero afinados, aislados aunque geolocalizados, libres pero dependientes de la publicidad y el marketing digitales.»

Estas líneas muestran ese ejercicio de estilo, de frase militantemente larga y, a la vez, clara, y una forma de articular las ideas y de utilizar el castellano un tanto arcaizante. ¿Por qué has elegido la palabra «alcohólatra» frente a otras posibilidades? Y ¿qué nos puedes decir sobre las tres líneas que conforman el ensayo?

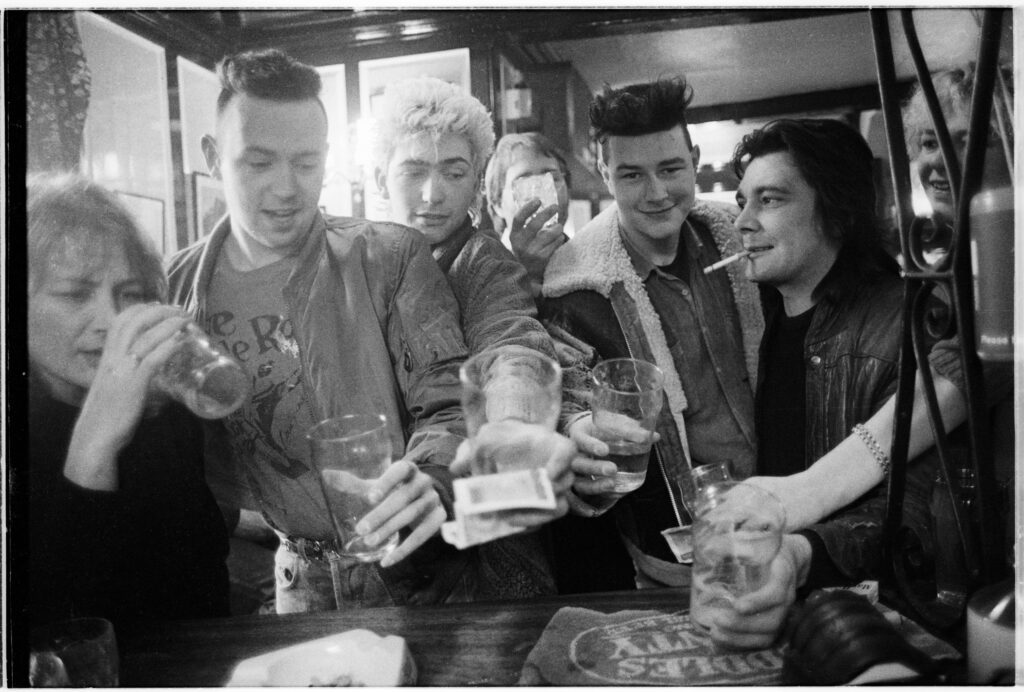

Same seat for years, pub Nine Tree Hill, Bristol, 1985

VICENTE ORDÓÑEZ

El término «alcohólatra» no lo he inventado yo. Se lo escuché a mi buen amigo el poeta y filósofo Javier Urdanibia (1945-2017), quien, además, fue militante anarcosindicalista. En los años sesenta, estuvo en París, involucrado con la Internacional Situacionista, y fue el primer contacto de Debord en España. Javier era bastante crítico con el situacionismo y con Debord, al que siempre se refería como «un alcohólatra». Contaba que la pareja de Debord, Alice Becker-Ho, antes de irse a trabajar de madrugada, le dejaba las botellas de vino descorchadas para que pudiera seguir bebiendo.

El concepto de alcohólatra me resultaba flexible, maleable, y pensé que podía describir a ese tipo de bebedor que no es un bebedor empedernido, entre los que yo mismo me cuento. El alcohólatra es aquella persona que tiene una relación discontinua con el alcohol. A partir de esa etiqueta, traté de tirar del hilo de qué es lo que llevaba a cierta gente, en el ámbito occidental, a beber de forma más o menos continua, pero sin el hábito exigente que requiere al alcohólico. En términos filosóficos, suponía buscar el principio de individuación, la concreción de lo común de ese bebedor ocasional.

Sobre las tres líneas argumentales del ensayo, únicamente puedo añadir que me interesaba ahondar en las causas que llevan a la gente a beber de esa forma discontinua pero constante. Ello me llevó a pensar que, tal vez, detrás de tomarse un vino o salir de bares podría encontrarse algún elemento que explicara por qué nos comportamos así. Beber alcohol no es un acto inocente: puede provocar bienestar, pero también desembocar en blackouts salvajes que llevan a perder la conciencia. Al indagar en las causas, me cuestioné si el alcohol era algo más que un simple elemento más o menos fortuito de nuestras sociedades de consumo.

Las raíces del alcohol se hunden en la noche de los tiempos. Está rodeado de una serie de rituales y, como cualquier ritual que se precie, está atravesado por la ideología y la jerarquía. En torno al alcohol hay reglas, estratos, poder, por lo que, tal vez, podría considerarse una suerte de institución. Así, fueron surgiendo diversas preguntas. A medida que reflexionaba sobre el tema, pensé que había un hilo –alcohólico, en este caso– que se podía ir tejiendo y destejiendo.

La idea de que el alcohol es una institución es una hipótesis de trabajo, no un dato. Pero, si se estudia desde esa perspectiva, tal vez podrían comprenderse ciertos comportamientos o ciertas querencias, desviaciones o aproximaciones. No queda muy clara la razón de por qué se bebe. En muchas ocasiones, el alcohol es una máscara. Ahora bien, las máscaras siempre son sagradas, por lo que hay que ir con tiento a la hora de tirar de esa madeja. Me pareció útil imaginar el alcohol como una poderosa institución que atraviesa los ámbitos de la economía, la política, la religión o el derecho; una institución a la que convenía asomarse y que, como en un caleidoscopio, a medida que se va girando el brocal muestra diferentes figuras. Dediqué el primer capítulo a explorar esta idea del alcohol como institución.

A partir de esta hipótesis, me pregunté: si el alcohol es una institución, ¿qué pasa con las gentes particulares que hacen uso de él? ¿Cómo se ven a sí mismas? Pensé que el marco de la idiocia, de la idiotez en sentido etimológico, podía ser interesante para responder esas preguntas. Para ello, seguí una línea argumentativa que emplea Agustín García Calvo en su ensayo Razón común. Heraclito (1985), donde analiza la figura del idiota. El término es un derivado culto del griego idiotés, que define a quien se concibe a sí mismo como dueño de su persona y de su destino; una figura parecida a la del engreído o el soberbio; es decir, una persona que no ejerce la autorreflexión o carece de elementos de autocrítica. Empecé a pensar que, seguramente, existe un tipo de bebedor que opera dentro de este marco epistemológico y cree que bebe porque quiere, sin darse cuenta de que es una pieza de un engranaje mucho mayor. De nuevo, no deja de ser una hipótesis, un marco conceptual que me permitió acercarme a las figuras de los bebedores y las bebedoras ocasionales desde otra perspectiva.

El último y tercer aspecto del ensayo tiene que ver con el control. Empecemos dando un rodeo y reparemos en un hecho, a saber: en los campos de fútbol ya no se puede beber. De pequeño, iba al fútbol con mi abuelo, a ver al Castellón, y recuerdo que había mucha agresividad verbal en el campo y se bebía mucho. Sin embargo, ¿cómo era posible que cientos o miles de personas se comportaran de una forma más o menos comedida, que aquello no se desmadrara, cuando una de las funciones del alcohol es activar precisamente el descontrol? Me resultaba sorprendente que un elemento que provocaba el descontrol en las gentes pudiera servir, a la vez, para controlarlas. ¿Sucede algo similar en las concentraciones corales, masivas, como conciertos, festivales o acontecimientos deportivos en los que –al menos antes– se da cita mucha gente que consume alcohol de una forma más o menos ordenada? ¿Podría ser el alcohol uno de los elementos de control en nuestras sociedades occidentales?

Es curioso cómo una mera hipótesis puede despertar animadversión. Gente que ha leído el ensayo o que ha leído sobre él en la prensa me ha mostrado su descontento e incluso su enfado. Creo que esta es la respuesta a una sensación de amenaza: basta con que se ponga el foco sobre un tema que no suele despertar curiosidad o reflexión para que determinadas personas se sientan amenazadas. Solo he querido abrir una reflexión sobre esta cuestión que ha llamado mi atención, como antes lo hicieron temas como la ridiculización o el ejercicio del poder en los ámbitos académicos.

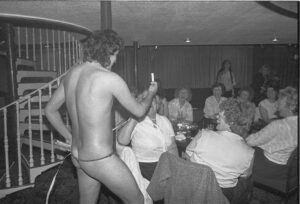

Ladies pleasure party, club de strippers, Yate, 1985

DAVID SÁNCHEZ USANOS

El ensayo, en efecto, es más sugerente que concluyente. En relación con la idiocia, que atribuyes a ese bebedor engreído que cree estar haciendo algo original, cuando, en realidad hace lo que todo el mundo, me pregunto si no se podría interpretar al revés. Etimologías aparte, «idiota» se puede traducir como «aislado». Y al ser el alcohol un factor de integración social, me pregunto si no sería más idiota el que no bebe. Dedicas unas páginas al castigo social que experimenta el abstemio o quien rechaza beber en contextos sociales. En ese sentido, ¿la idiocia no es la de quien no bebe y, por tanto, no participa?

VICENTE ORDÓÑEZ

Podría ser. Sin embargo, no se trata de esquemas rígidos o de arquetipos sobre si el que bebe es o no idiota. Existe una doble ceguera: por una parte, la falta de reflexión acerca de por qué bebemos y, por otra parte, la convicción más o menos solapada de que cada cual bebe porque quiere. Al mismo tiempo, efectivamente, creo que sobre la persona abstemia se suele proyectar una sombra de duda. Hace poco me invitaron a un programa de Radio Nacional de España, en el que una contertulia comentó que había dejado de beber; al entrevistador le faltó tiempo para preguntarle: «Pero ¿por qué?».

DAVID SÁNCHEZ USANOS

Si te sirvo como ejemplo, yo no bebo. Y con diferentes grados de intensidad, a lo largo de mi vida –evidentemente, durante la adolescencia mucho más–, siempre me han hecho esa pregunta.

VICENTE ORDÓÑEZ

Es una pregunta violenta y recurrente, que proyecta una sombra sobre quien no bebe y que informa de más cosas de las que aparentemente pone en juego. La figura del abstemio nos puede servir para mostrar cómo se debe actuar a nivel social, sobre todo a partir del salto de la infancia a la adolescencia, en el que el alcohol es decisivo. El rito iniciático del alcohol no es inocente. Existen varios estudios antropológicos muy interesantes sobre su uso, entre los que destacaría un artículo del antropólogo británico, de origen francés, Maurice Bloch, sobre el pueblo malgache de los zafimaniry: los varones mayores de la tribu invitan a beber alcohol a los más jóvenes para que pierdan el control, actúen de forma violenta, luchen entre sí e incluso cometan actos sacrílegos. Así, luego pueden reprenderles y mostrarles el camino de la virtud.

En nuestras sociedades occidentales, el consumo de alcohol sigue siendo un gran catalizador: funciona como una suerte de propulsor que teje una pegajosa telaraña de la que resulta difícil sustraerse. A quienes no beben se les señala; no digo que se les ridiculice, pero sí se les presenta como el átopos; es decir, el raro, el diferente, el que no adecúa su paso al ritmo que impone la tribu, el clan, la sociedad. Para poder bailar como los demás hay que adaptar el paso al que marca la mayoría, y a quien no lo hace, se le señala. Es una de las funciones sociales, sobre todo en el tránsito de la infancia a la adolescencia, que recae pesadamente sobre la persona que decide no beber simplemente porque no quiere.

DAVID SÁNCHEZ USANOS

A propósito de los mecanismos de control, querría planearte un par de cuestiones. Por otros textos tuyos que he leído, me da la sensación de que tienes cierta simpatía por el pensamiento libertario –o por el anarquismo, que la etiqueta «libertario» puede causar equívocos fatales hoy día–, simpatía que comparto. Desde estas coordenadas, si el alcohol es un elemento de control, como plantea tu hipótesis, que se usa para domesticar a la población, ¿se debería plantear algún tipo de resistencia, ya que esas herramientas de control pueden estar al servicio del autoritarismo?

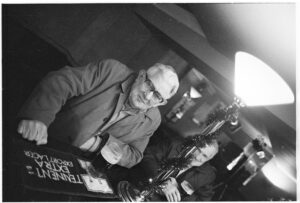

One for the road!, Shibuya, Tokio, 2002

VICENTE ORDÓÑEZ

No sé exactamente hasta qué punto el alcohol puede ser un instrumento de control premeditado, pero sí pienso que a una masa alcoholizada se la puede dirigir de una forma más o menos sencilla. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa funcionalidad?

En cuanto al papel ideológico que puede cumplir el consumo de alcohol, hay que tener en cuenta que cuando uno se comporta como un alcohólatra –si aceptamos esta etiqueta–, entre otras cosas, suele despistarse, es decir, en esos momentos en los que alguien se entrega a la bebida gustosamente, permanece al margen de lo que ocurre, de lo que hay, de los problemas a los que debe enfrentarse a nivel personal o social. La primera vez que encontré formulada esta hipótesis fue, precisamente, entre los anarcosindicalistas españoles que, ya en las primeras décadas del siglo xx, cuestionaron el consumo de alcohol como algo que desviaba de la auténtica lucha y del genuino estar en el mundo. Un estar en el mundo que no tenía nada que ver con lo que comentaba Heidegger, sino que se basaba en el enfrentamiento contra las élites que se mueven por la codicia, por un apetito bulímico y por la imposición de esquemas y deseos a la mayoría. La prensa libertaria, como Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, etc., publicó numerosas reflexiones sobre esta cuestión, siempre anónimas, pues se trataba de un sentir popular, en el sentido amplio de la palabra.

Es curioso, y pertinente al mismo tiempo, que sea el anarcosindicalismo el que se plantee esta cuestión: creo que, en muchos temas, ha sido un movimiento de vanguardia muy singular, al que se le ha robado o copiado una gran cantidad de ideas, sus formas de organizarse y actuar, etc. Hasta la Falange les copió los colores. En ese movimiento se detecta el primer cuestionamiento del alcohol a nivel político en las corrientes contemporáneas.

DAVID SÁNCHEZ USANOS

Salary Mans Platform Ritual, Estación de Ochanomizu, Tokio, 2017

En esta misma línea, pero más reciente, recuerdo el movimiento Straight Edge, vinculado al hardcore punk. Por simplificar muchísimo, sus consignas giraban en torno a la idea que el sistema nos quiere drogados o idiotas y reivindicaban la necesidad de mantenerse despiertos y preparados para pensar por nosotros mismos.

Tu libro está lleno de referencias intempestivas: citas a Max Weber, a Deleuze, a Lucrecio, a Teresa de Ávila, a través de Jean Luc Nancy, y también a Heráclito. Una cita de este último, que me encuentro por todas partes, dice que el logos es común, pero que cada uno cree tener una inteligencia propia. También aparece citado William Burroughs, un escritor que siempre me ha atraído. Recuerdo la introducción a El almuerzo desnudo, donde plantea una analogía lucidísima entre la heroína y la mercancía, y dice que la heroína es la mercancía perfecta porque crea sus propios consumidores. Hay casi una ontología acerca del ser humano y del consumo, en ese caso de droga, como si fuese el destilado perfecto de una tendencia que recorre toda la sociedad, entendida como sociedad de consumo. La heroína es una apuesta muchísimo más radical, pero ¿son extrapolables al consumo de drogas tus reflexiones en torno al alcohol y sus implicaciones sobre el individuo?

VICENTE ORDÓÑEZ

Tengo la impresión de que no. Más allá de los efectos que causa la ingesta de algún tipo de sustancia que altera nuestra conciencia, el alcohol está recubierto de una pátina de barniz institucional. En términos religiosos, en Occidente, el vino es la sinécdoque del alcohol en general. Joseph Needham, que además de bioquímico era sinólogo, habla de que hace más de dos mil años, en la venerable tradición china, ya habían conseguido destilar alcohol: el chiu o vino de arroz. En nuestra sociedad occidental, ninguna de las otras drogas recreativas puede compararse con la pregnancia del alcohol a nivel social, institucional, cultural. El alcohol tiene el matasellos del Estado. Es llamativa la hipocresía de criticar aquellas sustancias que, a diferencia del alcohol, no llevan el membrete del Estado, aunque sabemos que el alcohol puede llegar a ser tan perjudicial como el resto de las drogas.

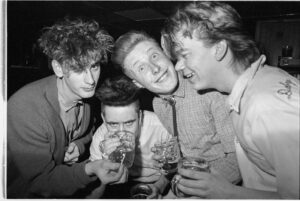

Blads Night Out, Romeo and Juliet’s nightclub, Bristol, 1985

CLASE ABIERTA ESCUELA SUR LA CULTURA DEL ALCOHOL

02.04.25

PARTICIPAN VICENTE ORDÓÑEZ • DAVID SÁNCHEZ USANOS

ORGANIZA ESCUELA SUR • ALTAMAREA • CÍRCULO DE BELLAS ARTES