«En realidad, lo que me interesa es la invisibilidad». Entrevista con Itziar Okariz

Juan Gallego Benot

Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) comenzó su práctica artística en los noventa, antes de que existieran siquiera los términos que definían lo que hacía. Con sus performances, como la del pabellón de España en la 58 Bienal de Venecia, y sus videoinstalaciones, quiere «revisar la construcción semiótica del cuerpo, el carácter antinatural y teatral de nuestros actos cotidianos y la relación con un público en permanente transición». A propósito de su participación en el programa Madrid 31 –los talleres se hicieron en el Círculo, en la estela de los Talleres de Arte Actual de los ochenta–, la entrevista el investigador, crítico de arte y poeta Juan Gallego Benot.

La artista donostiarra Itziar Okariz dice que «le gusta el brillo», pero también que busca hacer visible la columna vertebral de los objetos y de las circunstancias comunicativas que marcan nuestras relaciones con el espacio. Esta aparente contradicción sirve para definir una práctica artística tan inédita en el contexto español como representativa de una generación que, aunque en un principio fue acogida con cierta indiferencia desde las instituciones de la meseta, ahora recibe la admiración de un sistema artístico que ya ha sabido entender que las cotas de modernidad que se alcanzaron entre Bilbao y San Sebastián entre los años ochenta y noventa cumplieron, por un lado, las más ambiciosas aspiraciones de los centros de arte españoles y, por otro, ayudaron a definir una serie de conceptos heredados del espacio internacional del que había pocos ejemplos en nuestro contexto (performance feminista, arte relacional, postsituacionismo…).

El centro Arteleku de la diputación de Guipúzcoa se convirtió en el espacio público de

Sun Shi, cortesía de UCCA Center for Contemporary Art

investigación y prueba para un gran número de jóvenes que tuvieron allí la libertad, dentro del contexto institucional, para indagar y actualizar las formas artísticas al mundo contemporáneo. Hoy, esa generación es la que educa y sirve de modelo a una parte importante de los jóvenes artistas españoles. La prueba de esta progresiva relevancia en el contexto institucional español es el paso de Okariz por distintos espacios y residencias en los últimos años: en 2023 residió en la Academia de España en Roma; unos pocos años antes, en 2019, la artista –junto con el también artista Sergio Prego y con el comisariado de Peio Aguirre– «perforó» el pabellón de España en la 58 Bienal de Venecia. Este carácter de referente no ha fosilizado la práctica de Okariz, quien ha virado en sus intereses en estos años: desde las performances de los noventa en espacios públicos con un sentido provocador o incluso punk (más cercanas a la acción, como ella misma defiende), hasta un trabajo más sutil (¿minimalista?) que busca revisar la construcción semiótica del cuerpo, el carácter antinatural y teatral de nuestros actos cotidianos y la relación con un público en permanente transición.

Tus primeros trabajos fueron como escultora y fotógrafa y estás formada en escultura y pintura. Sin embargo, en un momento dado, te empiezas a acercar a la danza y a la performance. ¿Qué te interesó de ese lenguaje artístico?

Tenía un interés por la danza desde muy joven: hice ballet de adolescente y después, en Bilbao, mientras estudiaba en la Facultad de Bellas Artes, danza contemporánea durante un tiempo más bien corto. Así, desde el principio, sentía ese interés por entender el cuerpo en movimiento; en movimiento en un lugar determinado, en un momento específico, y un baile situado desde un club hasta una fiesta popular. Pero sí, tienes razón, me formé sobre todo como escultora; como pintora también, aunque me he sentido más cerca de la práctica escultórica. Sin embargo, ya en la facultad hice cosas para las que, en ese momento, no teníamos a mano un lenguaje que las definiera de forma precisa como «performance» o como «acción» o como «suceso», pero que ya estaban dentro de lo que podíamos definir como su universo de sentido. Hay que tener en cuenta que, en aquel momento, en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, no había una asignatura que incluyera ningún tipo de estas otras prácticas, con lo cual nuestro acercamiento a estos espacios era un poco más intuitivo y autodidacta, si quieres llamarlo así.

Y sucede al revés: en tu labor performática, el objeto está también presente. ¿Eres una escultora que performa o una performer que esculpe?

Sí, siempre hay algún tipo de pensamiento alrededor del objeto y del espacio, también cuando este es el cuerpo. Hay que entender que yo empecé a estudiar y a dedicarme al arte entre los años ochenta y noventa, en plena posmodernidad, y que en ese momento había una mirada obsesiva hacia la importancia del lenguaje para dar cuenta de «lo que sucedía», por encima del acontecimiento «real», de la vida, de la vida cotidiana o de la vida del arte. El lenguaje era lo que constituía toda la realidad. Sin «dar cuenta» de alguna forma –pensábamos–, no había acontecimiento. De manera que prestábamos atención a ese proceso, a si lo sucedido daba cuenta de sí mismo o no. De todo eso me interesa el hecho de que, si no tienes un público ni hay un espacio escénico, es necesario dar ese salto al «registro», al «resto», al «material indicial», al lenguaje, para dar cuenta de un suceso, una acción, un gesto, y lo que me pregunto aún es de qué modo ese gesto pasa a un sistema más amplio, como es el sistema del arte.

En relación con ese «dar cuenta del gesto», también grabas las performances, las documentas. ¿Hay algún tipo de devolución del cuerpo al material, o una necesidad de registro?

Es curioso porque siento que hay varios niveles. Hay un nivel de mero registro, en el que el resultado puede ser un documento y eso es válido por sí mismo, y luego hay algo que puede suceder en el propio documento o en el propio proceso de registrar (que es también un gesto): el registro como acontecimiento. Estoy pensando en los primeros vídeos que hice; entonces no había tantas cámaras de vídeo disponibles, así que, en la decisión de grabar a una persona (o a mí misma) bailando en la cocina de mi casa con una cámara, inmediatamente había una reflexión sobre «lo que puede» una cámara. En esa operación de grabar vídeo y sonido, tomas decisiones pensando en eso «que puede una cámara» o «que no puede una cámara»: hacer un zoom al pecho, o a las piernas, o mostrar solamente unas fotos, porque precisamente lo que se deja fuera es el suceso en sí; el fuera de campo es el que significa. Lo que quiero decir es que, para dar cuenta del suceso que es alguien bailando, la reflexión es desde la cámara, y eso quiere decir que algo sucede en el vídeo, como hecho plástico. El gesto que más me interesaba entonces tenía que ver, no ya con el baile, sino con el modo en el que el baile se fijaba en la imagen y cómo la cámara hacía un trabajo, otro, con lo sucedido.

Hay otros vídeos que recogen otro tipo de acciones, lo que sucede en la realidad sucede de otra manera, también en el documento del vídeo, pero no está pensado desde o en compañía de la grabación, y eso está igualmente bien. Es fácil si lo pensamos como en una fotografía: está, por un lado, lo que es la fotografía, la imagen, ese suceso plástico, y aquello de lo que la fotografía solamente da cuenta, ese evento real que sucede con aparente independencia de mi cámara.

Estableces una diferencia entre el papel de comentar o registrar como una práctica paralela a la obra y una forma de incluir el registro en el propio concepto de la obra. Cuando planteas una performance, ¿estás pensando en cómo va a ser el vídeo o la fotografía que la acompañarán?

Cuando estaba en la facultad, uno de mis primeros trabajos fue Raparse la bola del mundo en la cabeza. Esa obra tiene varias vidas: la primera parte, que son las fotos, y otra que es lo que pasa cuando llevas ese rapado en la cabeza, pongamos diez o quince días y en un contexto determinado. En ese caso, el contexto era Bilbao en el año 1990, donde llevar esa imagen rapada en la cabeza te condiciona a una serie de experiencias, creas un «inserto» en la realidad de todos los días; las fotografías son otra cosa, cuentan otra cosa, crean otro gesto. Lo que hacía muy desde el principio es colocar una cámara con un disparador manual o automático para que mi ojo no me llevara a preconstruir la imagen. Empecé a utilizar un motor para decir: «bueno, a ver qué sucede»; porque quiero que suceda algo en la fotografía, en el acto de fotografiar, y que, aun así, se mantenga la relativa independencia del otro suceso; son cosas distintas o paralelas, como puede ser ponerse una piel de látex y quitársela, como en Bodybuilding, un trabajo que parte de una escultura de látex, o muchas otras.

En los 2000, tus performances estaban más centradas en una práctica que se ha llamado postsituacionista y feminista, en la que tu cuerpo expresaba una ruptura con relatos semióticos normativos. De ese momento son las performances como Mear en espacios públicos o privados (2000-2004), pero también Trepando edificios (2003). ¿Fuiste abandonando un poco esa manera de poner el cuerpo en el espacio público?

Cuando hacía –cuando hice– Mear en espacios públicos o Trepando edificios, ni siquiera utilizaba la palabra performance, sino que consideraba aquello que yo hacía «acciones». Aún no me había congraciado con la idea de performance; la palabra me daba cierta desconfianza. Hice las paces con ella desde su utilización en la teoría queer y también a partir de que empecé a tener un público «invitado». Entonces, también empiezo a pensar en lo que implica reunir a personas en torno a algo que va a suceder, y las preguntas que surgen de ahí terminan cambiando mi práctica de una forma u otra, porque comienzo a trabajar también con la idea del espacio escénico, un lugar que, por su propia configuración, todo lo que toca lo convierte en lenguaje.

Estos nuevos elementos se van añadiendo a mi forma de trabajar. Incluso si trabajo en la calle. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en una obra de teatro en un parque, en la que nuestra participación va a ser diferente. Las personas que están allí no van a saber que lo que está pasando es algo performativo y no tienen por qué pensar que están en un contexto teatral: aunque tú observes a dos chicas bailando en un parque, puedes verlo como un gesto hermoso más, como si ves a un niño jugando a la pelota. Hay algo que sucede entre la invisibilidad de la teatralidad y los gestos que se naturalizan. Obviamente, las personas y los artistas cambiamos, y también lo hacen nuestros intereses, la sociedad… Las preguntas que nos hacemos cambian, son más o menos pertinentes y, de alguna manera, se adaptan también a la vida que vivimos.

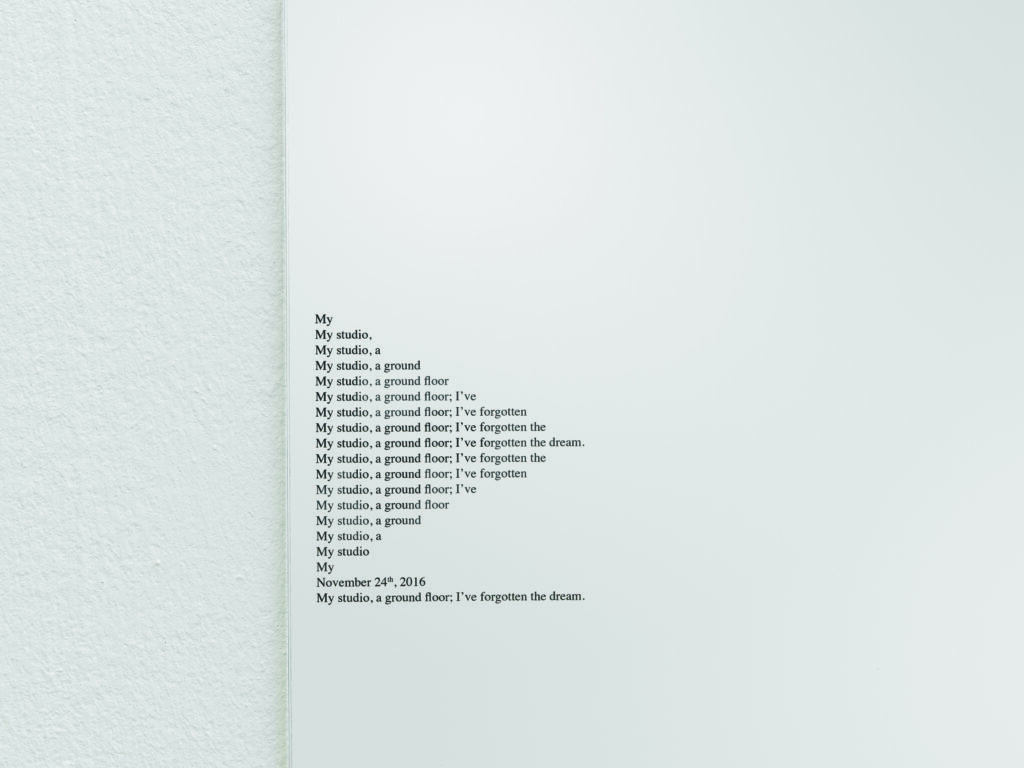

Itziar Okariz, Variations sur le même t’aime, 1992

En relación con esa receptividad a los cambios de la vida y a la propia idea de público que defiendes, siento que en tu obra hay una labor comunicativa o conversacional, de creación de cierta intimidad con la audiencia. Hasta en tu trabajo más escultórico has defendido que debe surgir esa conversación. ¿Cómo se conversa con la escultura?

Tiendo a mirar las cosas de una manera espacial: mi cuerpo es una figura, que ocupa un volumen, que genera un espacio y que tiene una cara y un reverso, como un vinilo. La totalidad del cuerpo es un signo. Lo mismo sucede con un altavoz que muchas veces sitúo casi como un tótem a mi lado, como si fuera una persona que repite o amplifica mis palabras. Trabajo con los elementos como si fueran elementos escultóricos; aunque sean mínimos y aunque no los vayas a ver de forma evidente, de alguna manera influyen en tu percepción y en el sentido. También, sobre la conversación, realmente hay algo en ver a una persona tratando de comunicarse y que activa la pregunta de para qué sirve el lenguaje. Si miro esta pared, la interpreto, me relaciono con ella. Hay en ese hecho algo que tiene que ver con una «conversación» (estrecha o amplia), que a mí me interesa mucho, en el sentido de que es como el esqueleto de lo que somos en el mundo.

A lo largo de tu obra hay un bajo continuo que tiene que ver con la tensión entre exterioridad e interioridad. En los noventa sí tenía un sentido muy corpóreo, como en The Art of of Falling Apart (1996), esa obra en la que apareces vestida con una réplica de tu piel, pero, muy recientemente, en la delicada colaboración que has hecho con Fuentesal y Arenillas para el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, sus piezas escultóricas funcionan como vestimentas que activas y grabas fuera de sala. ¿Lo que buscas en la vestimenta es esa cuestión de la normativización del cuerpo o la intención es más metafórica, sobre las nociones de exterioridad e interioridad?

En realidad, lo que me interesa es la invisibilidad. Esta camiseta de color naranja que llevo ahora mismo es una escultura, está patronada de una determinada manera y da cuenta de un cuerpo en un espacio, de una serie de necesidades sociales, culturales o naturales (me da igual si es el frío o la voluntad de cubrir alguna parte del cuerpo: el pecho o el pelo o las manos o los pies). Miro con cierta atención este tipo de cosas. Busco en las normas en general porque es en ellas, a través de ellas, como significan las cosas, como funcionan, como hacen el mundo posible de una determinada forma. Prestarles atención no quiere decir que trabaje necesariamente con ellas, pero las tengo en cuenta.

Estoy pensando en el trabajo que hiciste en el pabellón de España en Venecia [2019] con Sergio Prego, bajo el comisariado de Peio Aguirre. Ahí perforabais, desocupabais el pabellón y tú introducías obras que jugaban con la invisibilidad, como Respiración oceánica. ¿Hay un giro «minimalista» en tu obra?

Nunca me he considerado una persona minimalista, porque a mí, en principio, me gusta el brillo, la lentejuela, pero sí es cierto que muchas veces quiero buscar los elementos mínimos, el esqueleto elemental de un gesto. Hay algo que me interesa de ese reducir al mínimo las cosas, y tal vez sea algo plástico, casi de gusto personal. A veces intento ir contra esa tendencia mía, pienso: «necesito un poco de brillo». Pero me interesa dejar a la vista el esqueleto, el andamio, que se observe cómo se sostiene en el mundo.

Tu desarrollo profesional como artista también cuenta la relación con un contexto institucional en transición, desde la época de Arteleku en Guipúzcoa hasta la más reciente residencia de la Academia de España en Roma y el encargo del pabellón de España en Venecia. No sé cómo convives con la institución, si es más un problema inevitable o algo que informa tu práctica.

Voy a intentar no hablar de «la institución» de forma generalista, porque es un concepto que engloba estructuras muy diferentes y contextos muy cambiantes. Arteleku, por ejemplo, es una institución muy específica, local y poco jerárquica. Y el contrato que estableces con cada institución es particular, igual a cualquier otro contrato con otro ser humano. Sea o no explícito, es algo que cada vez tienes que renovar y negociar. Y como todas las instituciones y todos los contratos, hay un lado que te ata, te oprime, te da una determinada forma y un lado que te permite vivir.

Itziar Okariz, Las estatuas, 2019. Cámara de la la videoinstalación Jesús Pueyo

Y en esa tensión, ¿surge el arte o surge a pesar de ella?

Creo que las instituciones y los artistas, tenemos…, digamos, nuestros momentos. Quiero decir, que la vida en general es una negociación entre lo social y lo individual, los acuerdos se renuevan a cada momento, son absolutamente performativos, y el arte sucede en las relaciones, como algo social y común que es. Sucede dentro de un sistema.

En esa centralidad del arte como parte de un sistema social, ¿también influye tu labor pedagógica?

Arteleku ha tenido mucho que ver en ese aspecto. Sobre todo, era un espacio no demasiado normativo, situado en la periferia de una ciudad provincial, donde lo que había era un encuentro, no como sucede ahora en este tipo de espacios globalizados en los que es necesaria una petición previa y un proyecto específico que se propone desarrollar durante un tiempo determinado, todo ello aprobado, normalizado.

Arteleku era un espacio mucho más abierto, donde la convivencia era múltiple: había artistas amateurs, otros profesionales, semiprofesionales, etcétera, y podían ser locales, o venir puntualmente de otros muchos lugares. Nos encontrábamos en seminarios, talleres y espacios más indefinidos, como la cocina. Pero, sobre todo, era un lugar donde compartir el trabajo –las horas–, y eso me convenció de que compartir los procesos de trabajo y de vida es lo que te permite investigar, aprender… Es algo que ha teñido mi posición pedagógica. Sin embargo, quiero añadir que las facultades de Bellas Artes, que son instituciones académicas, también hacen posible ese encuentro y permiten que multitud de personas muy jóvenes, o no tan jóvenes, tengan el tiempo y el espacio para poder estar, discutir, trabajar y vivir juntas. Son muchos los espacios donde esto sucede: quizás lo importante es simplemente darse cuenta de dónde estamos en compañía, pensando juntas.

CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES MADRID 31

COMISARIADO PILAR SOLER MONTES

1ª EDICIÓN «FANTASMAGORÍAS CONTEMPORÁNEAS»

29.09.23 > 12.12.23

PARTICIPAN LAIA ESTRUCH • REGINA DE MIGUEL • PEDRO G. ROMERO • ALBERTO GARCÍA ALIX • MARÍA JEREZ • ITZIAR OKARIZ • SERVANDO ROCHA

2ª EDICIÓN «ESTUDIOS DE CARNE Y GESTO»

18.09.24 > 13.12.24

PARTICIPAN ISABEL DE NAVERÁN • MERCEDES AZPILICUETA • EL NIÑO DE ELCHE • ALBERT SERRA • JUNE CRESPO

ORGANIZA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

COLABORA CÍRCULO DE BELLAS ARTES