Minerva 44 | IV ÉPOCA | 2025

Covadonga Blasco | Juan Miguel Hernández León | Manuel Asín | Simone Weil | Cristina Basili | Santiago Zabala | Laila Yousef | Jean Painlevé | Guillermo Zúñiga | Catarina Boieiro | Candela Sotos | Hanns Zischler | Santiago Rubín de Celis | Juan Gabriel Vásquez | Jorge Volpi | Marisa Siguán | Marshall Ganz…

La ciencia poética

El poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero abrió el congreso con esta conferencia sobre las intersecciones entre poesía, salud y ciencia. A través de una selección de clásicos de la poesía española, muestra cómo ha ido modificándose la visión de los poetas sobre el cuerpo, la medicina, los médicos y el progreso, desde la Edad Media, cuando el amor se consideraba una enfermedad, al surgimiento de la subjetividad

con el Renacimiento, las feroces críticas de Quevedo contra los médicos o la posición

de los poetas de vanguardia frente al progreso.

Cosas que pasan cuando conversamos

Los beneficios de la conversación son múltiples: conversamos para seducir, para convencer, para sacar adelante proyectos profesionales, para desahogarnos, educar, cotillear o compartir nuestra intimidad. Sin embargo, el poder de esta poderosa herramienta está infrautilizado.

La catedrática de lengua española y experta en comunicación Estrella Montolío analiza en

esta conferencia, que toma su título de uno de sus últimos libros, todo aquello que entra

en juego en una conversación, y nos recuerda que necesitamos «alfabetización conversacional»

para interactuar de manera saludable, porque a conversar también se aprende.

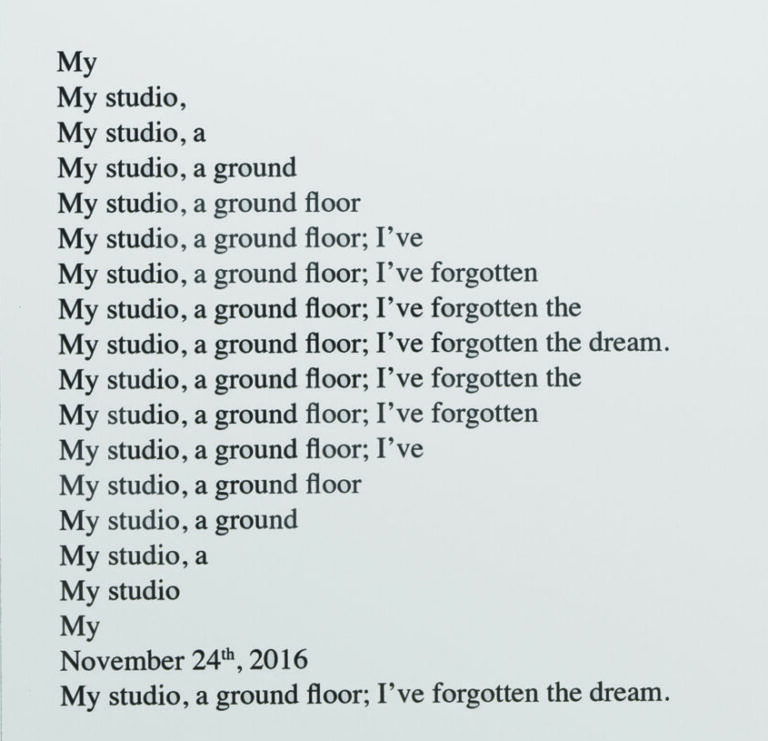

Crear desde la conciencia de finitud del conocimiento. Entrevista con María Jerez

El impulso artístico de María Jerez (Madrid, 1978) no entiende de convenciones. Desde hace más de dos décadas, la artista se ha movido entre el teatro y la performance, la coreografía y el cine, con una naturalidad que acaba con todos los límites entre disciplinas. Pero su práctica no se agota en ese ejercicio iconoclasta, pues en todas sus obras late un interés por repensar la agencia de todos los elementos implicados en el proceso artístico, sean humanos o no humanos, animados o inanimados, artistas o espectadores. Jerez, a quien entrevista Pablo Caldera, investigador en cultura visual y autor de El fracaso de lo bello. Ensayos de la antiestética (La Caja Books, 2021) fue una de las artistas que participó en el programa de Madrid 31, una serie de conferencias y talleres, que ya suman dos ediciones, donde se exploraron cuestiones que suelen quedar al margen de los marcos académicos.

«En realidad, lo que me interesa es la invisibilidad». Entrevista con Itziar Okariz

Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) comenzó su práctica artística en los noventa, antes de que existieran siquiera los términos que definían lo que hacía. Con sus performances, como la del pabellón de España en la 58 Bienal de Venecia, y sus videoinstalaciones, quiere «revisar la construcción semiótica del cuerpo, el carácter antinatural y teatral de nuestros actos cotidianos y la relación con un público en permanente transición». A propósito de su participación en el programa Madrid 31 –los talleres se hicieron en el Círculo, en la estela de los Talleres de Arte Actual de los ochenta–, la entrevista el investigador, crítico de arte y poeta Juan Gallego Benot.

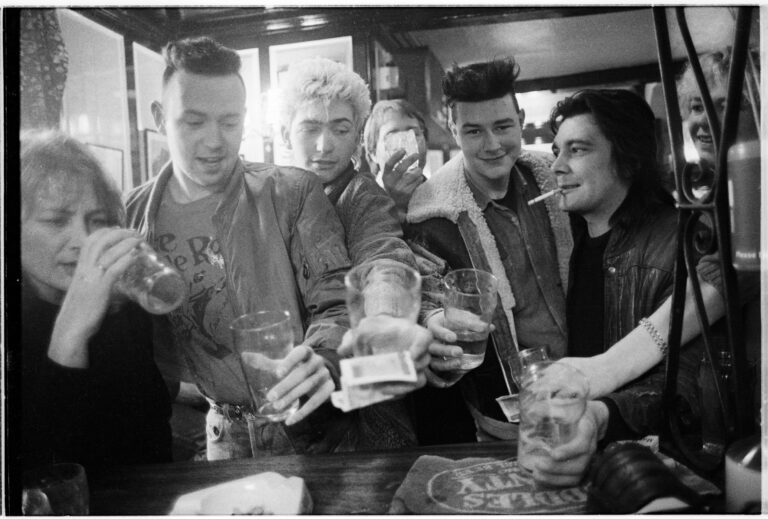

Alcohólatras

¿Qué nos lleva a beber de una forma discontinua pero constante? ¿Beber es simplemente un acto de consumo más? ¿Es el bebedor ocasional una pieza de un engranaje mucho mayor? ¿Por qué se señala a las personas abstemias? ¿Podría ser el alcohol uno de los elementos de control en nuestras sociedades occidentales? Esas son algunas de las preguntas que se plantea Vicente Ordóñez –profesor de Filosofía moral y política de la UNED– en Alcohólatras. Ebriedad, idiocia, control (Altamarea, 2025), su último ensayo, sobre el que mantuvo esta conversación con David Sánchez Usanos, coordinador de investigación de la Escuela SUR.

¿Geoingeniería solar para enfriar la tierra? Entrevista con Gabriel Chiodo

El investigador climático y científico titular del CSIC Gabriel Chiodo fue uno de los expertos que participaron en el ciclo de debates «Clima de cambio», donde se analizó de dónde vienen los bloqueos a la acción climática y se plantearon soluciones a algunos de estos atascos. Con sus investigaciones en técnicas de geoingeniería solar, Chiodo trata de desentrañar la química de la atmósfera para entender mejor el cambio climático y buscar soluciones. Lo entrevista para Minerva la periodista especializada en ciencia y tecnología Patricia Ruiz Guevara, coordinadora de Maldita Tecnología.

Por una ciencia humanizada y humanista

Aunque la preeminencia de las artes y las humanidades en la programación del Círculo es innegable, las ciencias y la tecnología siempre han tenido su hueco, un espacio que se ha ido ampliando claramente en los últimos años, con proyectos de largo alcance como «I+D+c Encuentros de innovación en artes y humanidades», la colaboración con…

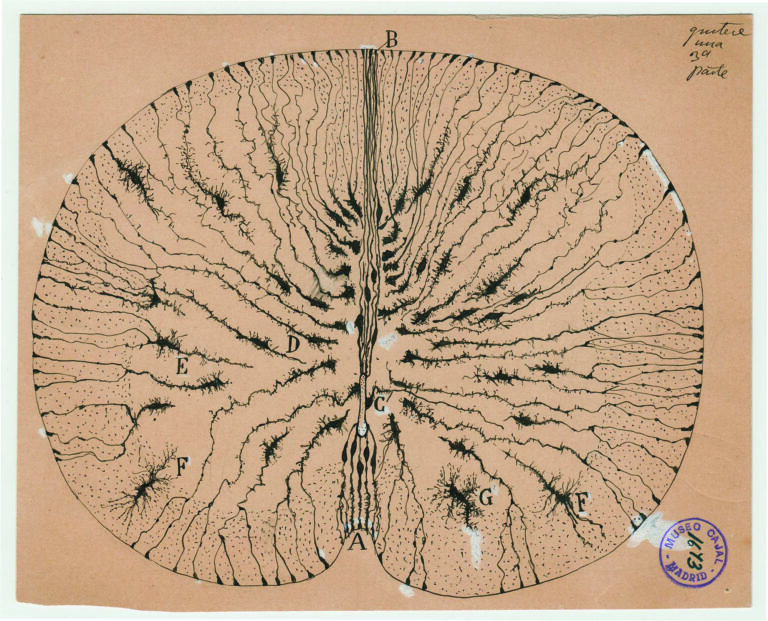

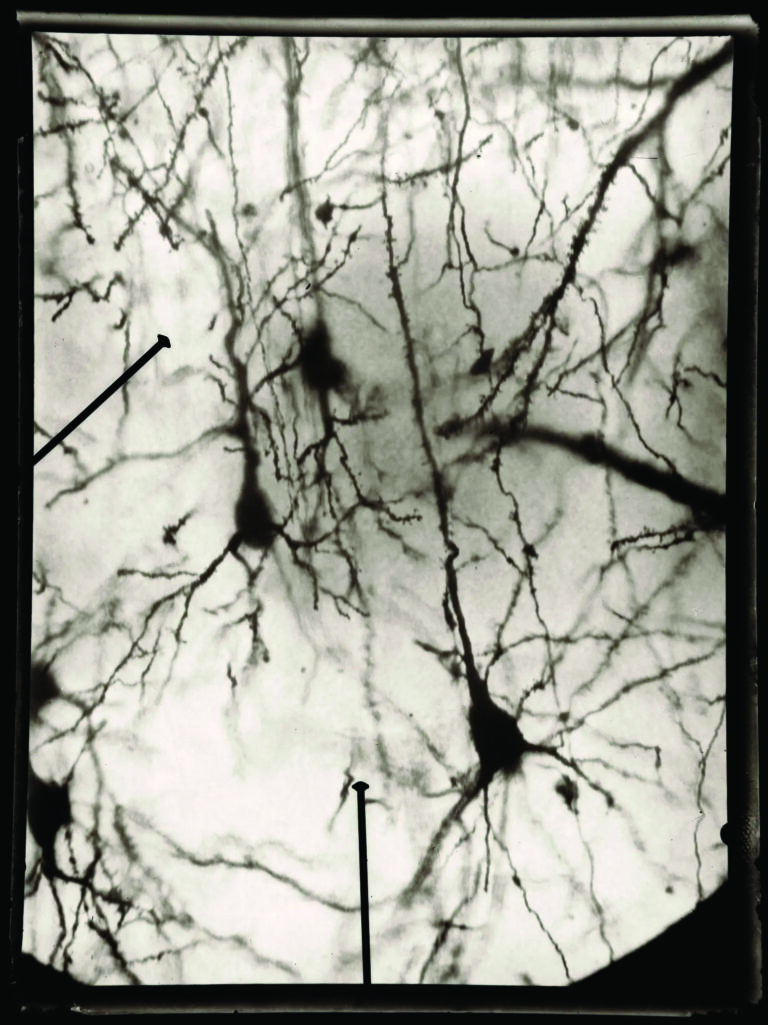

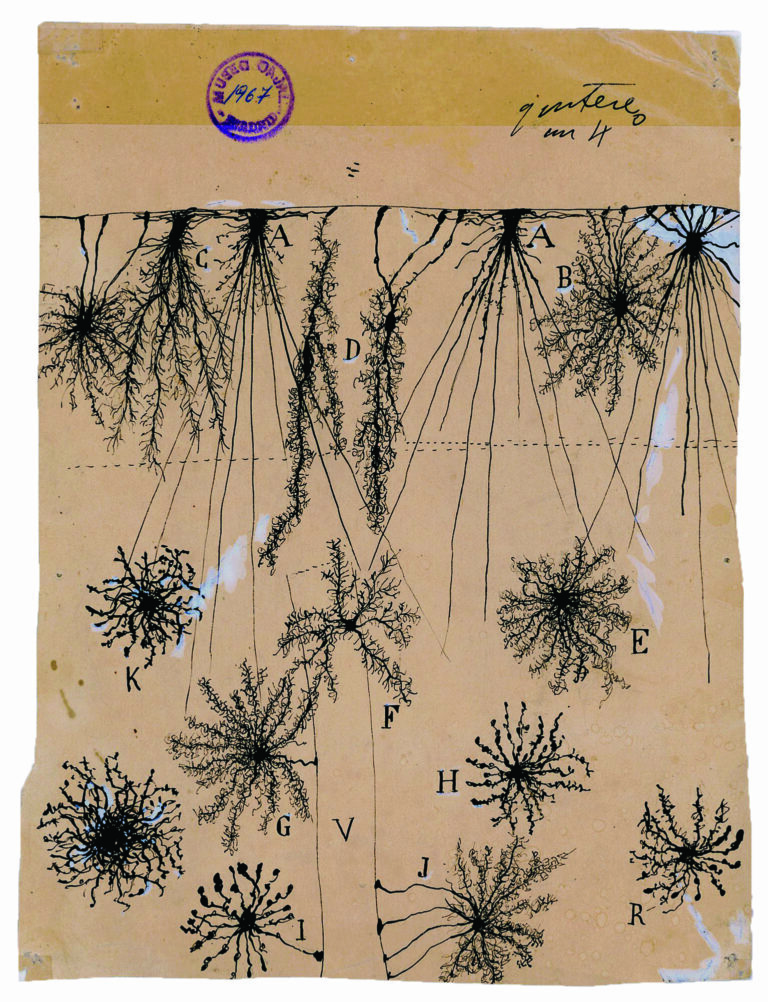

Una cita con Cajal

Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, el único ámbito en el que un español ha destacado por encima de cualquier otro investigador mundial, encarna el lema de «ciencia, medicina y humanismo». A través de una selección de las citas del Premio Nobel, que recoge en el libro Citas con Cajal (2023), el neurocientífico, divulgador y exrector de la Universidad de Salamanca José Ramón Alonso nos descubre aspectos desconocidos

de su pensamiento y de su biografía, como la conflictiva relación con su padre, que le hace abandonar su vocación artística y le obliga a estudiar medicina, o el trabajo desarrollado junto a su mujer, Silveria Fañanás, su defensa del feminismo, el rechazo a ingresar en la Real Academia Española o sus aportaciones a la fotografía, la divulgación científica

y la formación de investigadores en España.

Notas para una política del arraigo.Simone Weil frente a la cuestión colonial

En un momento en el que el genocidio en Gaza nos enfrenta brutalmente con la jerarquización global de la vida –con la facilidad con que ciertas muertes se silencian, se olvidan, se consideran inevitables–, la lectura del pensamiento de Simone Weil (1909-1943) adquiere una urgencia renovada. Cristina Basili, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Bolonia y en la New School for Social Research, recupera en este artículo una dimensión poco explorada de la

obra de la filósofa francesa: su crítica radical al colonialismo y su denuncia de los dispositivos que invisibilizan el sufrimiento de los pueblos sometidos. Weil nos invita a mirar desde el punto de vista del oprimido, a desmontar las lógicas que legitiman la negación de la humanidad del otro. Su reflexión, escrita durante el auge del totalitarismo en Europa, interpela directamente a nuestra incapacidad contemporánea de reconocer que hay vidas que, para los poderes dominantes, simplemente no cuentan.

Las imágenes que acompañan el artículo han formado parte de la exposición Para contar mi historia. Fotografías del Archivo de The Palestinian Museum 1948-2023, comisariada por el cineasta Pablo Llorca en colaboración con The Palestinian Museum Digital Archive.

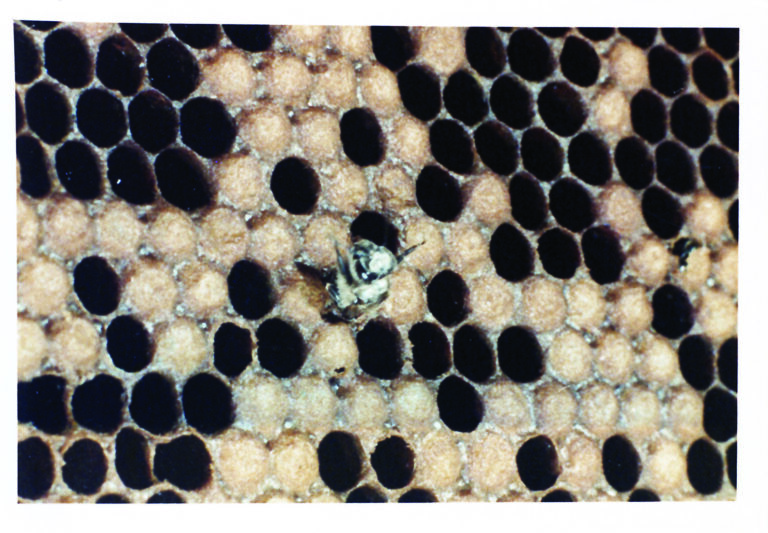

Dos cineastas biólogos: Jean Painlevé y Guillermo Zúñiga

El pasado mes de diciembre, el Cine Estudio del Círculo proyectó una serie de cortometrajes del francés Jean Painlevé y el español Guillermo Zúñiga, biólogos y fundadores del cine científico. Mientras que Painlevé, autor de más de 200 cortometrajes, es mundialmente conocido, la obra de Zúñiga no ha recibido el reconocimiento que merecen sus aportaciones al desarrollo del documental científico en España. Las cineastas e investigadoras Catarina Boieiro y Candela Sotos, que actualmente trabajan en una película sobre su vida, reivindican la figura de este pionero olvidado durante décadas.

Organizar para renovar la democracia Entrevista con Marshall Ganz

En los sesenta, Marshall Ganz fue uno de los impulsores del sindicato de campesinos liderado por César Chávez, donde nació el «Yes, we can» que años después recuperó la primera campaña de Barack Obama, en la que Ganz también fue una figura clave. Hoy, frente a la crisis mundial de las democracias, este veterano organizador comunitario y profesor

de la Harvard Kennedy School apela a la creación de nuevas estrategias colectivas con las que rehacer la política desde la base. En esta entrevista con Jaime Caro, historiador experto en sindicalismo y política estadounidenses, ofrece claves valiosas también para Europa.

La ficción del humanismo: una crítica desde los márgenes

Catia Faria, activista antiespecista, profesore del Departamento de Filosofía y Sociedad

en la UCM y miembro fundador y del Consejo del UPF-Centre for Animal Ethics, articula en este artículo una crítica a la visión humanista del mundo y a su papel en la reproducción

de la pedagogía patriarcal. Faria propone transformar el sistema educativo con un enfoque «antiespecista, interseccional y orientado por una estrategia a largo plazo» que tenga presente los intereses que compartimos los humanos y no humanos –no sufrir, vivir

y disfrutar de nuestras vidas– y promueva la justicia para todos los seres sintientes.

La mayor emergencia es la ausencia de emergencias. Entrevista con Santiago Zabala

El pasado octubre se inauguró en el Círculo la exposición La mayor emergencia. A través de las obras de diferentes artistas contemporáneos que nos muestran casos de emergencias globales, como la subida del nivel del mar a causa del cambio climático, la posibilidad de otra pandemia o los populismos de extrema derecha, su comisario, el filósofo, ensayista y profesor de Investigación ICREA en la Pompeu Fabra Santiago Zabala, ha querido acercar al público el concepto central de sus últimas investigaciones: las «emergencias ausentes», que desarrolla en esta entrevista con la profesora de la Facultad de Filosofía de la Complutense Laila Yousef.

«Un espectador llamado Franz Kafka». Encuentro con Hanns Zischler

El octubre pasado, con ocasión del centenario de la muerte de Franz Kafka, el Círculo de Bellas Artes y el Goethe-Institut de Madrid se sumaron a los festejos colectivos programando el ciclo Kafka va al cine. Recuperando su indispensable libro homónimo, publicado originalmente en 1996, el actor, «investigador independiente» –como no se cansa de denominarse a sí mismo– y ensayista Hanns Zischler presentó su obra y comisarió

un par de sesiones cinematográficas en las que pudieron verse algunas de las películas

que fascinaron al escritor praguense. Una oportunidad para encontrarnos con él y charlar sobre ese Kafka espectador, los primeros días del cine, cuando aún se le llamaba cinematógrafo, y una investigación fascinante a la que ha dedicado casi dos décadas.

Conrad y Kafka. Cien años de influencia en la literatura en español. Conversación entre Juan Gabriel Vázquez y Jorge Volpi

El escritor mexicano y director del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque Jorge Volpi y el también escritor y traductor colombiano Jorge Gabriel Vásquez participaron en la pasada edición del Festival Eñe, que giró en torno al asedio que sufre la democracia en todo el mundo. En este coloquio, los dos novelistas se interrogan mutuamente sobre lo que ha supuesto para su literatura y la literatura latinoamericana en su conjunto el influjo de esos dos maestros del siglo xx que denunciaron en sus obras cualquier forma de poder.

Leer hoy a Kafka

En esta conferencia del ciclo «Año Kafka», la investigadora y catedrática de literatura alemana en la Universidad de Barcelona Marisa Siguán desentraña algunos de los mecanismos de escritura con los que el autor de El proceso nos desorienta y nos lleva

a buscar constantemente interpretaciones en sus textos. Como ella misma afirma,

«las obras de Kafka ocupan un estante de una librería, mientras que sus interpretaciones

llenan habitaciones enteras».

Dimitris Pikionis, el maestro discreto. Entrevista con Juan Miguel Hernández León y Covadonga Blasco

Un desconocido para el gran público y un maestro de arquitectos a la altura de Le Corbusier, Van der Rohe o Aalto, Dimitris Pikionis (1887-1968) es uno de los máximos exponentes de la arquitectura griega del siglo xx. Para llenar ese vacío en torno a su figura y por la actualidad de su discurso sobre el lugar, la ecología y lo identitario, el Círculo organizó Dimitris Pikionis. Una topografía estética. A través de planos, dibujos, textos y fotografías, la exposición reconstruye el proceso creativo del autor de los accesos a la Acrópolis, su gran proyecto, del que se ha hecho exprofeso para la muestra una maqueta en piedra. Manuel Asín, director de programación del Cine Estudio, entrevista a los comisarios: la arquitecta Covadonga Blasco y el también arquitecto y presidente del Círculo Juan Miguel Hernández León.